Angebote der österreichischen Nationalbank - OeNB

Die OeNB ein umfangreiches kostenloses Angebot an Materialien für Kindergarten und Schule, das auch von den Eltern genützt werden kann: https://finanzbildung.oenb.at

zB: Taschengeldleitfaden, Eurospielgeld, ...

So gibt es Informationen zum Thema Taschengeld. Ein Taschengeldleitfaden kann ebenso kostenlos bestellt werden, wie auch ein Bogen mit Eurospielgeld und diverse Arbeitshefte.

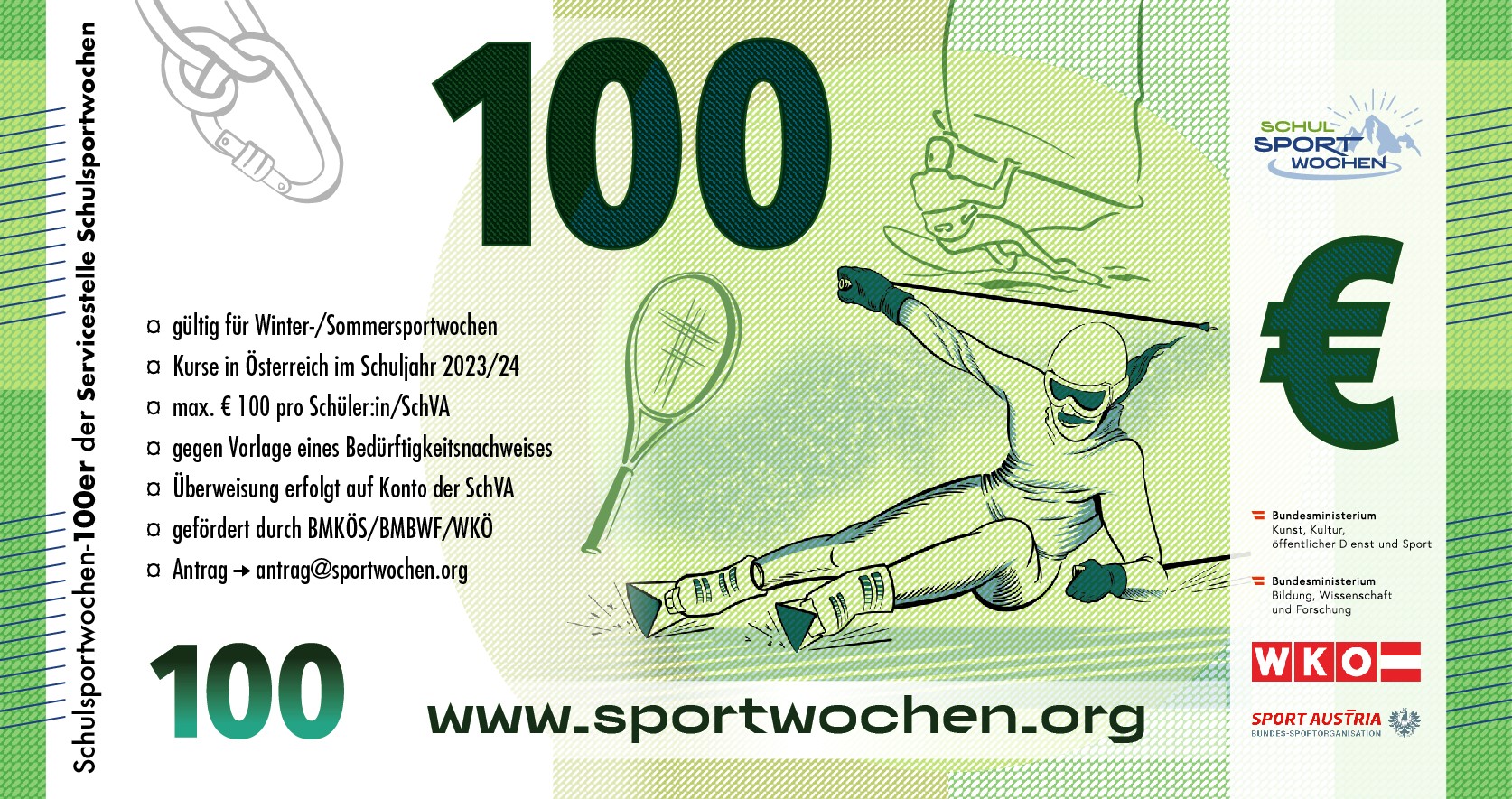

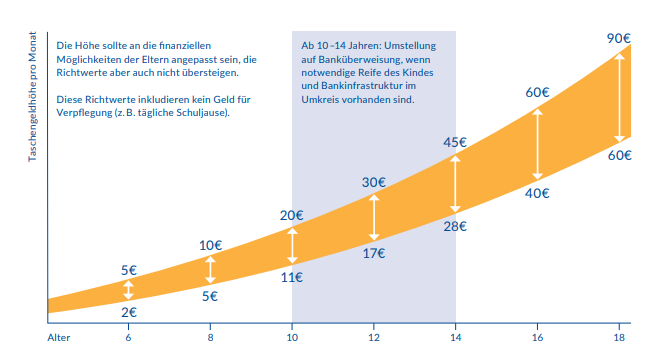

Empfohlene Taschengeldhöhe pro Monat

Aus: Taschengeldleitfaden der OeNB

Bestellung: https://oenb.asol.at/finanzbildung/

Workshops zB: Kids-Tour

Im Rahmen der Kids-Tour fährt der Euro-Bus zu Volksschulen in ganz Österreich und informiert Volksschulkinder über die Funktionen des Geldes sowie über die Sicherheits-merkmale der Euro-Banknoten. Jede Schulklasse erlebt an Bord des Euro-Busses ein interessantes Programm, unterstützt durch Anschauungsmaterial wie z. B. einer Schatztruhe, deren Inhalt die Entwicklung vom Tauschhandel bis hin zur europäischen Währungsunion greifbar macht. Jedes Kind wird fachgerecht von Kids-Tour-Mitarbeiter:innen unterstützt.

Finanzbildung für Eltern -Online Vorträge

Angebote für Kindergärten

Das Finanznavi

Das Finanznavi ist eine Initiative im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich. Das Websiteprojekt wird durch das Bundesministerium für Finanzen und die Oesterreichische Nationalbank federführend betreut und gemeinsam mit Institutionen und Stakeholdern der Finanzbildungscommunity in Österreich umgesetzt.

Die Website dient als erste Anlaufstelle für alle Bürger:innen zu Finanzthemen. https://finanznavi.gv.at/

Informationsfreiheitsgesetz – IFG - in Kraft mit 1. September 2025 IFG

Das Informationsfreiheitsgesetz wird vom Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz begleitet, das zeitgleich am 01.09.2025 in Kraft tritt.

„Amtsverschwiegenheit“ (§ 46 BDG „alt“) → wird ersetzt durch „Geheimhaltung“ (§ 46 „neu“)

Die Wortfolge „der Amtsverschwiegenheit“ wird → ersetzt durch die Wortfolge „der Pflicht zur Geheimhaltung“ usw.

Wesentliche Änderungen sind somit im Schulbetrieb nicht zu erwarten.

Das Bildungsdokumentationsgesetz - BilDokG wurde angepasst und der Begriff „Verschwiegenheit“ wurde durch „Geheimhaltung“ ersetzt, die Wortfolge „Pflicht zur Geheimhaltung“ ersetzt das Wort „Verschwiegenheitspflicht“.

§ 21 bis einschl. 31.08.2025:

(4)Alle Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO verarbeiten, sind über diese von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten und über alle Tatsachen, die ihnen bei der Erhebung, der Bearbeitung und der Verarbeitung zur Kenntnis gelangt sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind hinsichtlich dieser Verschwiegenheitspflicht Beamte im Sinne des § 74 des Strafgesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 60/1974. Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht gilt als Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäß § 310 StGB. Das Datengeheimnis nach Art. 2 § 6 Abs. 1 DSG bleibt davon unberührt.

(5)Alle Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO verarbeiten, sind nicht berechtigt, Auskunftsbegehren gemäß Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, betreffend schulstandortbezogene Daten, auch in aggregierter Form, zu beantworten.

§ 21 ab 01.09.2025:

„(4) Alle Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO verarbeiten, sind über diese von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten und über alle Tatsachen, die ihnen bei der Erhebung, der Bearbeitung und der Verarbeitung zur Kenntnis gelangt sind, zur Geheimhaltung verpflichtet. Sie sind hinsichtlich der Pflicht zur Geheimhaltung Beamte im Sinne des § 74 Abs. 1 Z 4 des Strafgesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 60/1974.

(5) Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO verarbeiten, sind unbeschadet des § 3 Abs. 8 nicht berechtigt, schulstandortbezogene Daten, auch in aggregierter Form, abgesehen zu den in § 18 Abs. 1 genannten Zwecken, zu veröffentlichen oder Informationsbegehren zu beantworten.“

Der Aufbau eines Datenverbunds, wo Daten aus dem Zentralen Melderegister und Zentralen Personenstandsregister zur Verfügung stehen, das bereits im Ausbau befindliche Schuldatenblatt (siehe Elternbrief Mai 2025), für welches auch eine Verknüpfung mit Daten der Statistik Austria erfolgt, und last but not least die Ergebnisse der diversen Kompetenzerhebungen, die auch zu Klassen- und Schulberichten aggregiert werden, führt auch zu zahlreichen Wünschen nach Auskunft und Besprechung am Schulstandort.

Engagierte Eltern wünschen sich, über die Situation am Schulstandort informiert zu sein um auch an Weiterentwicklungen evidenzbasiert mitwirken zu können.

Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz BGBl. I Nr. 50/2025

Das Informationsfreiheitsgesetz wird vom Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz begleitet, das zeitgleich am 01.09.2025 in Kraft tritt.

Änderungen von 138 Gesetzen mit Inhalten, die von der „neuen Informationsfreiheit“ betroffen sind, sind in diesem Paket zusammengefasst.

Im 8. Abschnitt „Bildung“ sind dies das Bildungsdokumentationsgesetz und das IQS-Gesetz.

Neu im BilDokG mit 01.09.2025

Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Informationen von allgemeinem Interesse, die auf Basis dieses Bundesgesetzes hinsichtlich der Bildungseinrichtungen gemäß § 2 Z 1 verarbeitet werden, sind ausschließlich durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung jeweils nach Vorliegen der qualitätsgesicherten Daten zu veröffentlichen, wobei sich die Qualitätssicherung auch auf die Verknüpfung von Daten bezieht.

Ausgenommen davon sind Informationen, die den Veröffentlichungspflichten gemäß § 18 Abs. 1 unterliegen oder zur wissenschaftlichen Verwendung, insbesondere gemäß den §§ 31 und 31a des Bundesstatistikgesetzes 2000, zugänglich zu machen sind.

Datenaggregate einzelner Schulstandorte, die Lernergebnisse oder den Schulerfolg enthalten, sind jeweils ausschließlich nach erfolgter Qualitätssicherung und unter Berücksichtigung der speziellen schulischen Rahmenbedingungen, jeweils nach Vorliegen,

im Falle der Kompetenzerhebungen jeweils nach Vorliegen der Zyklusberichte, zu veröffentlichen, wobei sich die Qualitätssicherung auch auf die Verknüpfung von Daten bezieht.

Die Veröffentlichung von auf einen Schulstandort bezogenen Daten ist nur zulässig, wenn dadurch weder vereinfachte Darstellungen über die Schulqualität des jeweiligen Standorts möglich werden, noch die Aufgabenerfüllung der Schule gemäß § 2 des Schulorganisations-gesetzes oder die Unterrichts- und Erziehungsarbeit gemäß § 17 des Schulunterrichts-gesetzes behindert wird.

Datenaggregate besonders schützenswerter Merkmale laut Art. 9 Abs. 1 DSGVO sind von der Veröffentlichung ausgeschlossen.

Zuständig zur Gewährung des Zugangs zu Informationen betreffend Bildungseinrichtungen gemäß § 2 Z 1 ist abweichend von § 3 Abs. 2 des Informationsfreiheitsgesetzes – IFG, BGBl. I Nr. 5/2024, ausschließlich die nach den Schulgesetzen zuständige Schulbehörde (Bildungsdirektionen oder Bundesministerin bzw. Bundesminister für Bildung).“

IQS-Gesetz § 5 „(3) Das IQS ist nicht berechtigt, schulstandortbezogene Daten, auch in aggregierter Form, zu veröffentlichen oder Informationsbegehren zu beantworten.“

Auch hier keine Veränderung gegenüber der „alten“ Version: (3) Das IQS ist nicht berechtigt, Auskunftsbegehren gemäß dem Auskunftspflichtgesetz, betreffend schulstandortbezogene Daten zu beantworten."

Deutschförderung - Standartisierte Ergänzungsskala

Vorweg:

SchUG § 3 Absatz 3

Die Erziehungsberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder zum Zeitpunkt der Schülereinschreibung die Unterrichtssprache im Sinne des Abs. 1 lit. b soweit beherrschen, dass sie dem Unterricht zu folgen vermögen.

Daher:

Für Kinder, die bereits in Österreich geboren sind oder zumindest schon einige Zeit vor Beginn ihrer Schulpflicht in Österreich gelebt haben, sollte ein Status als außerordentlicher Schüler nicht erforderlich sein.

Das Angebot an Settings, die das „Deutschlernen“ für Kinder vom Kleinkindalter an fördern, muss nicht nur ausgebaut werden, sondern es müssen auch die Eltern angehalten werden ihrer Verpflichtung (siehe oben) nachzukommen.

Die Anzahl der Kinder in Deutschförderklassen und -kursen könnte so auf jene beschränkt sein, die erst kurz vor oder während ihrer Schulpflicht aus einem nicht-deutschsprachigen Land nach Österreich kommen.

MIKA-O und MIKA-D (siehe auch Elternbrief Sep. 2024) FAQ zu MIKA-D

Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht auf Grund unzureichender Sprachkenntnisse nicht folgen können, werden seit dem Schuljahr 2018/19 in eigenen Deutschförderklassen bzw. in unterrichtsparallelen Deutschförderkursen unterrichtet. Zur Feststellung ihrer Deutschkenntnisse muss der Test MIKA-D (Messinstrument zur Kompetenzanalyse – Deutsch) eingesetzt werden.

Wenn MIKA-D erfolgreich absolviert wird, wird davon ausgegangen, dass das Kind dem Unterricht folgen kann. Er ist somit Grundlage für das österreichische Deutschfördermodell.  ab Sep.2025

ab Sep.2025

In der wissenschaftlichen Evaluationsstudie (im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung,…) „Evaluation der Implementierung des Deutschfördermodells“ konnte der Test selbst jedoch nicht evaluiert werden.

„Dem MIKA-D, auf Basis dessen über „Erfolg“ versus „Nicht-Erfolg“ in der Deutschförderung entschieden wird, kommt ohne Zweifel eine zentrale Rolle zu. Fast alle Lehrpersonen kennen ihn (den Evaluatorinnen ist er nicht zugänglich)“ aus: Abschlussbericht Okt.2022, Seite 26

Die Materialien von MIKA-D müssen streng unter Verschluss gehalten werden:

„Die Schulleitung sorgt dafür, dass MIKA-D ausschließlich zum Zweck der gesetzlich verpflichtenden Erhebungen eingesetzt wird und weder MIKA-D selbst noch einzelne Materialien (wie Wimmelbild) daraus anderweitig verwendet werden.“ (aus Anwendungsbestimmungen zu MIKA-D, erstellt vom bifie)

Doch strikte Vorgabe, nur das Testergebnis als einzige Basis für eine Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zuzulassen, erwies sich als unzureichend.

Wie dem RS 8/2025 zu entnehmen ist, erfolgte schließlich doch eine Evaluierung des Instruments MIKA-D: „Auf Grundlage einer wissenschaftlichen Evaluierung wird das Instrument MIKA-D weiterentwickelt und um die standardisierte Ergänzungsskala ergänzt.“

Standardisierte Ergänzungsskala

So wurde im Jahr 2024 eine sogenannte Ergänzungsskala pilotiert, die im letzten Semester bereits generell zur Anwendung kommen durfte.

Die Ergänzungsskala unterstützt die treffsichere Feststellung der Kompetenzen einer Schülerin bzw. eines Schülers und ermöglicht einen raschen Wechsel des Förderformats bzw. des Status.

RS 8/2025 – BMB: vom 27. Februar 2025

- Die standardisierte Ergänzungsskala ermöglicht es, dass die Beobachtungen von Lehrpersonen in Unterrichtssituationen unter bestimmten Umständen für das MIKA-D-Ergebnis berücksichtigt werden.

- Die Anwendung der Ergänzungsskala liegt im fachlichen Ermessen der Lehrperson, wenn eine Schülerin/ein Schüler nachweislich über die überprüfte Kompetenz verfügt, diese jedoch bei der MIKA-D-Erhebung nicht zeigt.

- Die Ergänzungsskala unterstützt die treffsichere Zuteilung einer Schülerin/eines Schülers zu einer Deutschfördermaßnahme bzw. zum ordentlichen Status.

Die Ergänzungsskala darf nicht im Rahmen der Aufnahme in die Schule angewandt werden.

„Die Lehrperson entscheidet fachlich, ob für eine Schülerin/einen Schüler die Ergänzungsskala in Frage kommt und auch tatsächlich eingesetzt wird. Es liegt in der Verantwortung der Schulleitung sicherzustellen, dass die standardisierte Ergänzungsskala im Rahmen von MIKA-D nur in begründeten Fällen angewendet wird und die befassten Lehrpersonen über die dafür erforderliche Einschulung verfügen.“*

Wichtig für die Kinder ist es, möglichst umfangreich mit den Lehrplaninhalten vertraut gemacht zu werden und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, an Leistungsfeststellungen teilzunehmen.

„Die Teilnahme an Leistungsfeststellungen liefert wesentliche Informationen darüber, ob das Kind die erforderlichen Leistungen für die jeweilige Schulstufe voraussichtlich erbringen wird. Als Kompensationskriterium gilt somit: Wenn Sie anhand dieser Leistungsfeststellungen beurteilen können, dass das Kind dem Unterricht im ordentlichen Status folgen kann, kann dieses Kriterium die fehlenden Leistungen im Subtest Verbstellung oder in den anderen Subtests kompensieren.“*

*Aus: Begleitende Handreichung zur standardisierten Ergänzungsskala link: Handreichung - Primarstufe link: Handreichung -Sekundarstufe

Es ist wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen rasch zu ausreichenden Deutschkenntnissen kommen, da ein Aufsteigen insbesondere an „Nahtstellen“ mit a.o. Status nicht erfolgt und da überdies nach Fristablauf (1 volles Schuljahr, in Ausnahmefällen 1 weiteres Sj) der a.o. Status und damit auch die intensivere Deutschförderung endet.

Lebende Fremdsprache in der Volksschule Pflichtgegenstand

Der neue Lehrplan ist seit 1.9.2023 (beginnend mit Vorschulstufe und 1.Schst.) in Kraft und bringt in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht zwei wesentliche Neuerungen:

Neuer Fachlehrplan für die Lebende Fremdsprache (nicht nur Englisch)

Statt einer verbindlichen Übung ist die Lebende Fremdsprache in der Grundstufe II ein Pflichtgegenstand.

Da der Lehrplan ab dem Schuljahr 25/26 auf der 3. Schulstufe gilt, ist die lebende Fremdsprache für Kinder der dritten Schulstufe Pflichtgegenstand!

Leistungsfeststellung und -beurteilung

Da die lebende Fremdsprache in der 1. und 2. Schulstufe als verbindliche Übung geführt wird, erfolgt keine Beurteilung, sondern es bleibt beim Teilnahmevermerk.

In der 3. und 4. Schulstufe erfolgt eine Leistungsbeurteilung mit Ziffernnoten nach den Vorgaben der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO), zu der es wie bei allen anderen Pflichtgegenständen auch eine schriftliche Erläuterung geben muss.

Es gibt jedoch keine Schularbeiten und keine mündlichen Prüfungen

Im Vordergrund steht die Ermutigung, die Fremdsprache anzuwenden, auch wenn dabei Fehler passieren, formale Korrektheit oder die Aussprache sollten die Notengebung nicht beeinflussen.

Der Lehrplan ist kompetenzorientiert gestaltet und weist für jede Schulstufe und jeden Kompetenzbereich zu erreichende Kompetenzziele aus.

Kompetenzmodell

Das Kompetenzmodell orientiert sich am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarates (GeR) ind bahnt das Referenzniveau Pre-A1 und A1 an. Kompetenzbereiche (1. bis 4. Schulstufe)

„Kompetenzen sollen in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben erworben werden. Die erforderlichen sprachlichen Mittel (Wortschatz, Strukturen, Aussprache/Intonation) sind integrativer Bestandteil der vier genannten Kompetenzbereiche. Diese sind nicht hierarchisch, sondern miteinander vernetzt zu denken.

„Hören

ist eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung der Sprechkompetenz und fokussiert auf das akustische und semantische Erfassen einzelner Laute, Wörter und Wortgruppen und auf das Verstehen von Äußerungen in vertrauten alltagsnahen Sprechsituationen.

Sprechen

erfolgt nach dem GeR als „zusammenhängendes Sprechen“ (monologisches Sprechen) sowie „an Gesprächen teilnehmen“ (miteinander reden) und führt von sehr einfachen, kurzen Äußerungen hin zur Fertigkeit, kurze Informationen zu geben und ein (sehr) einfaches Gespräch zu führen, wenn es in einen klar definierten, vertrauten Alltagskontext eingebettet ist.

Lesen

entwickelt sich auf der Ebene einzelner Wörter und Wortgruppen hin zum Verstehen einfacher Aussagen und Sätze unter Berücksichtigung der Interessensentwicklung des Kindes.

Schreiben

fokussiert das Abschreiben und Übertragen einzelner Wörter und Wortgruppen bis hin zum Schreiben sehr einfacher, kurzer Sätze nach Vorgabe. In der Primarstufe liegt der Schwerpunkt auf den Kompetenzbereichen Hören und Sprechen. Dem Lesen und Schreiben kommt im Laufe der einzelnen Schulstufen größere Bedeutung zu.“

In den didaktischen Grundsätzen des Fachlehrplans werden exemplarisch Themenbereiche angeführt, die in allen Schulstufen wiederkehrend und vertiefend bearbeitbar sind: Familie und Freundeskreis, Freizeit und Schule, Wohnen und Umgebung, Körper und Gefühle, Kinderliteratur und Medien, Welt der Fantasie und Kunst, Jahresablauf und Feste, Welt und Wirtschaft, Natur und Technik, mit Schwerpunkt auf den Kompetenzbereichen Hören und Sprechen. Dem Lesen und Schreiben kommt im Laufe der einzelnen Schulstufen größere Bedeutung zu.

Kompetenzbeschreibungen und Anwendungsbereiche 3. Schulstufe

Kompetenzbereich Hören

Die Schülerinnen und Schüler können

- kurze Äußerungen (Fragen, Aussagen, Anweisungen) zu vertrauten Themen und Inhalten erfassen und verstehen, wenn langsam und deutlich gesprochen und gegebenenfalls multisensorisch unterstützt wird (gegebenenfalls unter Nutzung audiovisueller und digitaler Medien).

- aus kurzen Hörtexten mit geringem Wortschatz zu vertrauten Themen und Inhalten Informationen erfassen und verstehen, wenn langsam und deutlich gesprochen und gegebenenfalls multisensorisch unterstützt wird.

Kompetenzbereich Sprechen

(zusammenhängendes Sprechen und an Gesprächen teilnehmen)

Die Schülerinnen und Schüler können

- erarbeitete Wörter und kurze Äußerungen bei möglichst verständlicher Aussprache und Intonation bewusst mit- und nachsprechen, allenfalls mit multisensorischer Unterstützung.

- mit erarbeiteten Phrasen und Äußerungen über vertraute Themen und Inhalte kurze Informationen geben, allenfalls mit multisensorischer Unterstützung.

- mit erarbeiteten sprachlichen Mitteln zu vertrauten Themen und Inhalten unter Einhaltung von Gesprächsregeln kurze Dialoge führen, allenfalls mit multisensorischer Unterstützung.

Kompetenzbereich Lesen

Die Schülerinnen und Schüler können

- kurze Wörter und Phrasen ganzheitlich wiedererkennend lesen, verstehen und mit einem situativen Kontext in Verbindung bringen.

- kurze Texte in einfacher Sprache (Dialoge, Kinderbücher, Sach- und Gebrauchstexte ua.) zu vertrauten Themen und Inhalten mitlesen sowie wesentliche Informationen erfassen und verstehen.

Kompetenzbereich Schreiben

Die Schülerinnen und Schüler können

- Wörter und Phrasen nach Vorbild schreiben, das fremdsprachliche Schriftbild bewusst wahrnehmen und in Beziehung zu ihren eigenen Sprachen setzen.

- kurze Texte zu vertrauten Themen und Inhalten mit einzelnen Wörtern ergänzen und verändern.

Informationen zu den Lehrplänen, ihre Struktur und Inhalte, Materialien/Downloads sowie Kompetenzraster und Lernaufgaben finden Sie auf: https://www.paedagogikpaket.at/massnahmen/lehrplaene-neu.html

Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/innenbildung.

Quelle: https://www.oenb.at/Ueber-Uns/finanzbildung.html

Seit 2015 ist mit RS 15/2015 der Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Wirtschafts- und Verbraucher/innen/bildung in Kraft. Er bildet (noch)- aber nunmehr zusammen mit den neuen Lehrplänen- die Grundlage für alle Aktivitäten im Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherinnen- und Verbraucherbildung.

< link zu RS 15/2015 - Anm.: wie im Editorial "Liebe Leserinnen und Leser" angekündigt: RS ist nun außer Kraft gesetzt im Sinne der Ressortinitiative „Freiraum Schule“ – siehe dazu GZ 2025-0.667.473. >

In den neuen Lehrplänen der Volksschule, Mittelschule, Unterstufe allgemeinbildender höherer Schulen sowie in den Lehrplänen und Lehrplanzusätzen der Sonderschulen findet sich das übergreifende Thema “Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/innenbildung‘

Er zielt darauf ab, dass junge Menschen befähigt werden, an wirtschaftlichen Prozessen kompetent, verantwortungsbewusst und mündig mitzuwirken, sich zu orientieren und sich eine begründete Meinung zu bilden.

Das Ziel erschöpft sich nicht im Aufbau einer individuell nützlichen wirtschaftlichen Kompetenz; es geht auch darum, die Lernenden zu befähigen, wirtschaftliches Handeln kritisch zu reflektieren. Sie sollen fähig sein sich in einer von Wirtschaft geprägten Gesellschaft zu orientieren und sich an demokratischen Willensbildungsprozessen auf nationaler und internationaler Ebene zu beteiligen, um eine nachhaltig lebenswerte Welt mitzugestalten.

Ökonomische Bildung ist somit politische und moralische Bildung und beinhaltet auch die Arbeit an der eigenen Identität.

In den allgemeinbildenden Schulen ist die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherinnen- und Verbraucherbildung von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe I fester Bestandteil des Sachunterrichts (1.-4. Schulstufe, Volksschule) und des Unterrichtsgegenstandes Geographie und wirtschaftliche Bildung (5.-12. Schulstufe) und sie seit dem Schuljahr 23/24 als übergreifendes Thema in den meisten Fachlehrplänen der Primar- und Sekundarstufe I verankert. Die Ausrollung des übergreifenden Themas für die Sekundarstufe II ist mit der Novellierung der Lehrpläne der AHS-Oberstufe in Vorbereitung.

In den Lehrplänen der berufsbildenden Schulen ist das übergreifende Thema der „Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung“ grundsätzlich abgebildet.

In allen Berufsschullehrplänen sind die Themen „Umgang mit Einkommen und Ausgaben“, „Haushaltsbudget“ und „finanzielle Vorsorge“ verankert.

Im Lehrplan der Polytechnischen Schule ist eine verantwortungsvolle Haushaltsführung und eine Reflexion des eigenen Konsumverhaltens fester Unterrichtsbestandteil und ist dem Pflichtgegenstand Politische Bildung, Wirtschaft und Ökologie zugeordnet. Dieser umfasst auch weitere Bereiche wie zB das Kennen unterschiedlicher Zahlungsarten sowie die Beschreibung von deren Vor- und Nachteilen.

Die österreichische Nationalbank (OeNB) hat zur Unterstützung der Bildungsziele ein umfangreiches kostenloses Angebot. >> Angebote

Angebote der österreichischen Nationalbank - OeNB

Die OeNB ein umfangreiches kostenloses Angebot an Materialien für Kindergarten und Schule, das auch von den Eltern genützt werden kann: https://finanzbildung.oenb.at

zB: Taschengeldleitfaden, Eurospielgeld, ...

So gibt es Informationen zum Thema Taschengeld. Ein Taschengeldleitfaden kann ebenso kostenlos bestellt werden, wie auch ein Bogen mit Eurospielgeld und diverse Arbeitshefte.

Empfohlene Taschengeldhöhe pro Monat

Aus: Taschengeldleitfaden der OeNB

Bestellung: https://oenb.asol.at/finanzbildung/

Workshops zB: Kids-Tour

Im Rahmen der Kids-Tour fährt der Euro-Bus zu Volksschulen in ganz Österreich und informiert Volksschulkinder über die Funktionen des Geldes sowie über die Sicherheits-merkmale der Euro-Banknoten. Jede Schulklasse erlebt an Bord des Euro-Busses ein interessantes Programm, unterstützt durch Anschauungsmaterial wie z. B. einer Schatztruhe, deren Inhalt die Entwicklung vom Tauschhandel bis hin zur europäischen Währungsunion greifbar macht. Jedes Kind wird fachgerecht von Kids-Tour-Mitarbeiter:innen unterstützt.

Finanzbildung für Eltern -Online Vorträge

Das Finanznavi

Das Finanznavi ist eine Initiative im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich. Das Websiteprojekt wird durch das Bundesministerium für Finanzen und die Oesterreichische Nationalbank federführend betreut und gemeinsam mit Institutionen und Stakeholdern der Finanzbildungscommunity in Österreich umgesetzt.

Die Website dient als erste Anlaufstelle für alle Bürger:innen zu Finanzthemen. https://finanznavi.gv.at/

Psychotherapeutin Nelia Schmid König:

Standhaftigkeit ist nicht immer leicht. *

Erziehung bedeutet nicht ein tägliches Wiederholen von „Ich liebe dich“, sondern Erziehung hat einfach ganz viel mit Verantwortung zu tun. Kleine Kinder wissen nicht, was gut für sie ist. Sie müssen sich auf die Eltern verlassen können, dass sie ihnen das zutrauen, was gut für ihre Entwicklung ist. Da können sie noch so sehr ins Handy schauen wollen. Kinder sind so begehrliche Wesen, sie haben so ein frisches Wollen. Aber das heißt nicht, dass man als gute Mutter oder guter Vater diesem spontanen Begehren und Wollen immer nachgeben muss.

......

Wenn ich zehn oder 15 wäre, wäre ich auch so neugierig und ich wäre auch unterwegs, aber ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig froh, wenn ich Eltern hätte, die in dem Moment nicht gerade geliebt werden wollen. Das ist eben die Crux. Ich habe manchmal Eltern mit zu wenig Rückgrat. In solchen Momenten muss man nicht geliebt werden, sondern dann wird die Zehnjährige eben sauer, das muss ich riskieren und das kann ich auch, wenn ich um eine gute Beziehung und Bindung weiß. Wenn man standhaft bleibt, wird das auch akzeptiert.

* Aus: „Social Media ist zum Miterzieher geworden“ Die Presse vom 10.08.2025, Seite 36, Interview von Kathrin Schuh mit Psychotherapeutin Nelia Schmid König.

Eignungoder Neigung

Mach, was du kannst!

Termin: 5.November 2025, 18:30 Uhr

Referentin:

DR.in BARBARA WEISSENBACHER

Institut für Psychologie an der Universität Graz

Expertin auf dem Gebiet der Berufsfindung.

Frau Mag.a Dr.in Barbara Weißenbacher:

„Die Bildungs- und Berufswahl gehört zu den spannendsten, aber auch herausforderndsten Entscheidungen, vor denen junge Menschen stehen. Während es naheliegend ist, sich bei dieser Entscheidung an den eigenen Interessen zu orientieren, geraten Begabungen und Talente oft in den Hintergrund.

Aus der Forschung wissen wir jedoch, wie entscheidend Begabungen für ein erfolgreiches Bildungs- und Berufsleben sind.

In diesem Vortrag werde ich nicht nur die Bedeutung von Begabungen für die Berufswahl erörtern, sondern auch Möglichkeiten aufzeigen, wie diese getestet werden können. Denn oft haben wir kein präzises Bild davon, was wir (besonders) gut können.

Abschließend betrachten wir, wie Begabungen in Kombination mit Interessen und Persönlichkeit dazu beitragen können, den individuell passenden Bildungs- und Berufsweg zu finden – insbesondere in einer sich wandelnden Arbeitswelt.“

Ort: Multifunktionsraum, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Eintritt: frei

Buchempfehlung:

Workbook

Mach, was du kannst

Entdecke deine Begabungen und finde den Job, der dich glücklich und erfolgreich macht

https://machwasdukannst.uni-graz.at/

Smartphone in der Volksschule?

Mit 1. Mai 2025 wurde eine Änderung der Schulordnung (§ 7 Abs. 6...) in Kraft gesetzt, durch welche die Nutzung von Mobiltelefonen, Smartwatches und vergleichbaren, der digitalen Kommunikation dienenden Geräten in der Schule verboten wurde, jedoch mit umfangreichen Ausnahmen.

(6) Schülerinnen und Schülern bis einschließlich der 8. Schulstufe ist die Nutzung von Mobiltelefonen, Smartwatches und vergleichbaren, der digitalen Kommunikation dienenden, Geräten in der Schule, im dislozierten Unterricht und bei Schulveranstaltungen verboten, außer wenn

1. die Hausordnung der Schule abweichende Regelungen trifft,

2. eine Lehrperson die Nutzung für mit dem Unterricht verbundene Zwecke gestattet,

3. eine mit der Durchführung der individuellen Lernzeit oder des Freizeitteils ganztägiger Schulformen sowie der Sommerschule betraute Person die Nutzung gestattet oder

4. die Nutzung aus medizinischen Gründen erforderlich ist.

Gerade in der Formulierung „Nutzung .. gestattet“ schlummert die Gefahr, dass dieses „Gestatten“ zu einer Verpflichtung wird und Eltern dadurch sich genötigt sehen, ihr Kind mit einem internetfähigen Gerät auszustatten.

Es ist Tatsache, dass der Lehrplan der Volksschule in vielen Teilen den Einsatz von digitalen Geräten anführt. Dafür sollten jedoch schuleigene Geräte herangezogen werden! Ein entsprechender Gerätesatz sollte je nach Bedarf der jeweiligen Klasse zur Verfügung stehen (bei größeren Schulen eventuell auch mehrere).

Im vierten Teil des Lehrplans wird Informatische Bildung als ein übergreifendes Thema beschrieben.

Doch Informatische Bildung ist mehr als das Bedienen eines Smartphones.

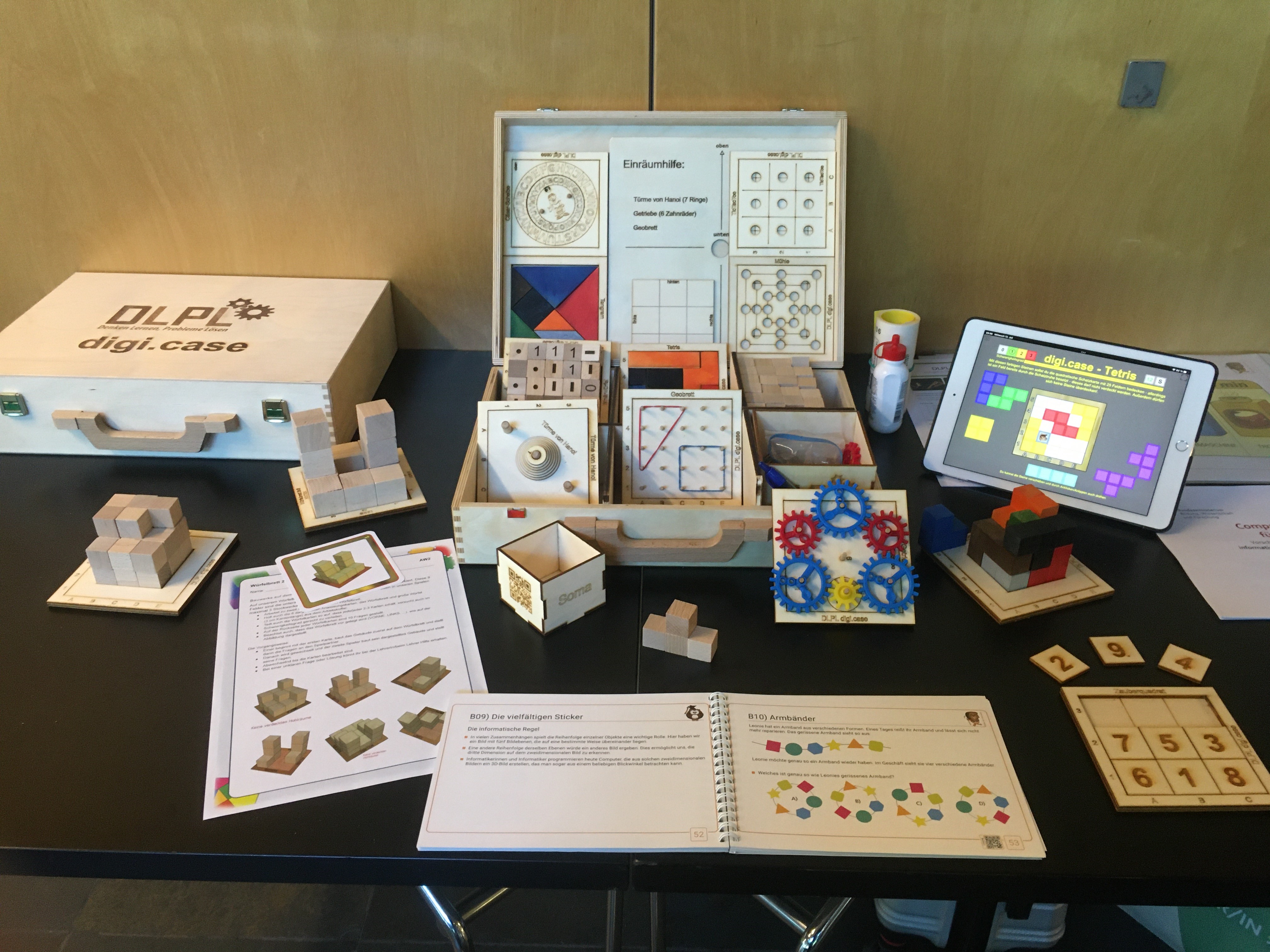

DENKEN LERNEN, PROBLEME LÖSEN mit digi.case

Quelle: https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/dgb/dlpl/digicase.html

Im Abschlussbericht, erstellt von der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz Februar 2024, zu diesem Projekt des bmbwf zur Förderung des Informatischen Denkens in der Primarstufe wird Folgendes festgehalten: (auszugsweise, Vollversion und weitere Infos über: https://www.bmb.gv.at/dam/jcr:16b957bb-00e6-4b82-a2a3-a0126c2f187f/digicase_ab_pilot.pdf

Abschlussbericht Seite 10ff

Um Informatisches Denken anzuwenden, benötigt man keinen Computer, keinen Tablet-PC und kein Smartphone.

Kreatives Basteln und Neuentwickeln mit einfachen Werkzeugen aus dem Alltag setzen analytisches und strukturiertes Denken in Gang.

Gerade das haptische Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen und Werkzeugen benötigt strukturierte Planung, vielfaches Probieren, Testen, Verwerfen und Verbessern.

Dieses Projekt ist auch ein Hinweis auf die Wichtigkeit von praktischen (haptischen) Tätigkeiten und der Beschäftigung mit analogen Modellen und deren gezielten Einsatz.

Ein zentrales Element sind die verschiedenen Arbeitsblätter. Sie verweisen auf unterschiedliche Themen, Spiele und Aufgabenstellungen zum Informatischen Denken.

Medienkoffer – digi.case

Zum Informatischen Denken benötigt man oftmals nur einfache Materialien, die zum

Denken und Experimentieren einladen und animieren.

Diese finden sich im Materialkoffer aus Holz in Form von Spielen und Aufgabenstellungen und sollen die Diskussion und Auseinandersetzung mit Spiel, Taktik und Spielregeln fördern.

Der Medienkoffer soll aber auch zum Basteln und Weiterentwickeln anregen.

Manche der Spiele sind noch nicht ganz fertiggestellt, dazu sind handwerkliche

Geschicklichkeit und Nachdenken gefragt:

• Aus welchem Material besteht ein Spiel?

• Wie bearbeitet man dieses Material?

• Wie kann man eigene Entwürfe dieses Spiels entwickeln?

Da der Koffer nur einmal in der Klasse* und die Spiele in einfacher Ausführung vorhanden sind, können zusätzlich Spiele auch im Unterrichtsfach „Technik und Design“ mit einfachen Materialien, wie Karton oder Sperrholz nachgebaut bzw. weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck sind Arbeitsblätter vorhanden, die zum Werken einladen. Somit kann im Laufe der Zeit ein Klassensatz mit individuellen und personalisierten Spielen aufgebaut werden.

Um die Lehrpersonen und deren Schülerinnen und Schüler beim Fertigstellen und

Personalisieren der einzelnen Holzspiele zu unterstützen, bietet die Projekt-Website

eine genaue Anleitung in zweierlei Form:

• Anleitung in schriftlicher Form mit Bildern und Grafiken

• Video-Tutorials

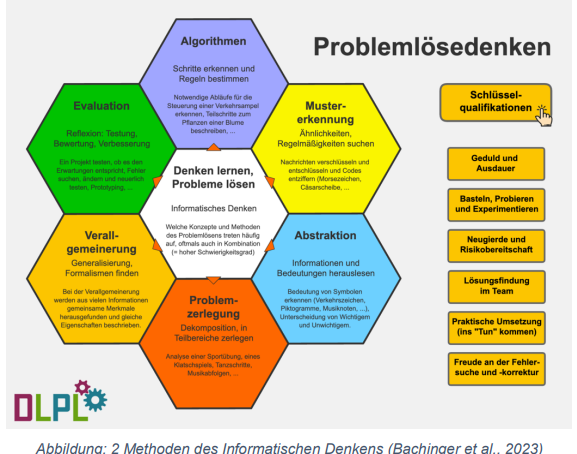

Abschlussbericht Seite 7:

Grundlegende Methoden unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, durch

systematische Vorgehensweisen zu Problemlösestrategien zu gelangen (Bachinger,

Mader & Walchshofer, 2022, S. 11ff).

Algorithmisierung:

Ein Algorithmus besteht aus einer Folge von Anweisungen oder einer Reihe von

Regeln, die Schritt für Schritt ausgeführt und eingehalten werden müssen, um eine

Aufgabe zu lösen. Spielregeln, Gebrauchsanweisungen, Wegbeschreibungen,

Bastelanleitungen oder Kochrezepte sind Algorithmen des täglichen Lebens.

Mustererkennung:

Ein Muster ist eine wiedererkennbare Anordnung von Motiven auf einer Fliese, einer

Tapete oder einem Teppich. Muster begegnen uns in der Musik als Refrain eines

Liedes oder als wiederkehrendes Motiv in einem Musikstück.

Abstraktion:

Die Abstraktion ist ein Vorgang, bei dem die wichtigsten Merkmale und Informationen

einer großen Aufgabe herausgefiltert werden. Unwesentliche Details werden

weggelassen. Dadurch ist die Lösung eines Problems leichter möglich. Notenzeichen,

Verkehrsschilder und Emojis sind abstrakte Darstellungen aus der Lebenswelt der

Kinder.

Dekomposition:

Bei der Dekomposition (Problemzerlegung) wird eine große, schwierige und

herausfordernde Aufgabe in kleinere Teilaufgaben zerlegt, die einfacher und leichter

zu lösen sind. So kommt man der Lösung Schritt für Schritt näher. Ein Tanz wird zum

leichteren Erlernen unterteilt in Grundschritt, Zwischenschritt und Figur.

Generalisierung:

Bei der Generalisierung (Verallgemeinerung) werden aus vielen Informationen

gemeinsame Merkmale herausgefunden und gleiche Eigenschaften beschrieben. Bei

der Personenbeschreibung werden wichtige Erkennungszeichen, die im Text

vorkommen sollen, gemeinsam besprochen und festgehalten.

Fortbildung für Lehrende der Primarstufe und Sonderschulen ab dem Schuljahr 2023/24

Jede Volksschule und Sonderschule bekommt/bekam kostenlos ein digi.case

Berufsbild für Lehrerinnen und Lehrer

Erarbeitet von Expertinnen und Experten aus Bildung, Wissenschaft und Forschung

https://www.bmb.gv.at/dam/jcr:a9eeaf90-e67a-4a09-a115-b93babcb9f40/berufsbild_lehrer_in.pdf

Das mit wissenschaftlicher Expertise ausformulierte Berufsbild beschreibt die Anforderungen der Zukunft und darüber hinaus wesentliche Grundhaltungen und Einflussfaktoren, die die Persönlichkeits- und Kompetenzprofile der Lehrkräfte der Zukunft prägen.

Es ist eine Vision, die den Beruf der Lehrkraft in den Kontext einer sich immer rascher wandelnden Gesellschaft stellt.

Lehrerinnen und Lehrer sind Fachkräfte für das Lernen und Lehren. Sie ...

1. diagnostizieren und dokumentieren die unterschiedlichen Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz verschiedener (auch digitaler) Instrumente.

2. planen die Lernziele gemeinsam und entwickeln kompetenzorientierte lernwirksame Aufgabenstellungen.

3. gestalten analoge und digitale Lernumgebungen, die individuelles und kooperatives Lernen unterstützen und positive soziale Interaktionen anregen.

4. nutzen digitale Lernmanagementsysteme und Lernplattformen für innovative Lehr- und Lernformate und befähigen Schülerinnen und Schüler reflektiert digitale Medien zu nutzen.

5. unterrichten kompetenzorientiert, insbesondere indem sie Schülerinnen und Schüler anleiten und unterstützen, Aufgaben eigenständig zu lösen.

6. verknüpfen die kontinuierliche Ergebnisrückmeldung mit einer, individuellen Lernentwicklungsberatung. Sie kennen die Leistungsbeurteilungsverordnung und nutzen deren Rahmen und Möglichkeiten.

Lehrerinnen und Lehrer sind für ihre Schülerinnen und Schüler Bezugspersonen, Vorbilder und Talentscouts. Sie ...

1. verbinden Unterrichts- und Förderungszeiten, um eine bestmögliche, individuelle Begleitung der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.

2. erkennen und fördern Talente und Begabungen vorurteilsfrei und beugen potentiellen Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft, Erstsprache, Behinderung sowie Religion und Weltanschauung der Schülerinnen und Schüler vor.

3. unterstützen Schülerinnen und Schüler in fordernden Lebenssituationen, achten dabei ihre eigenen Grenzen und leiten die Schülerinnen und Schüler zu qualifizierten Beratungssystemen weiter.

4. beziehen die Eltern und Erziehungsberechtigten in die Verantwortung für die Bildung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ein und streben eine Partnerschaft an.

Schulpartnerschaft

ein Lehrstück für demokratiepolitische Bildung

Demokratiepolitiische Bildung muss auch in der Schule stattfinden. Wie Erwachsene mit demokratischen Spielregeln der Schule umgehen, hat wesentlichen Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler.

Um kompetente Partner im schulischen Mitwirkungsbereich sein zu können, brauchen Eltern auch die Kenntnis der Spielregeln. Als Elternvertretung unterstützen wir die Beteiligten, und hier insbesondere die Eltern durch Publikationen und Seminare:

Elternbrief: erscheint meist 3mal jährlich, enthält Hinweise auf Neuerungen und Informationen zu „Dauerbrennern“.

Elternbrief Sonderausgabe: Schulpartnerschaft konkret: Diese Handreichung soll insbesondere Eltern als erste Information über wesentliche Bereiche dienen, die für eine gelingende Mitwirkung hilfreich sind.

Folder: Die Funktion "Klassenelternvertreter" Kurz nach dem Schulstart werden Eltern gebeten, sich in die Funktion "Klassenelternvertreter" wählen zu lassen. Der Folder soll kompakt über Aufgaben, die mit dieser Rolle verbunden sind, informieren, sowie darüber, was es bedeutet "Organ" zu sein.

Folder: Elternverein-wichtig für Ihre Kinder stellt eine kurze Zusammenfassung der Rolle eines Elternvereins im schulpartnerschaftlichen Gefüge dar.

Seminar: Schulpartnerschaft konkret wiederkehrend mindestens 2 mal jährlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten je nach Aktualität und Wünschen der Teilnehmenden:

Inhalt (grundsätzlich): die wesentlichen Spielregeln und Mechanismen, die zum Gelingen von Schulpartnerschaft beitragen können.

Welche Rechte und Pflichten hat ein Obmann / eine Obfrau?

Was darf oder muss ein Klassenelternvertreter / eine Klassenelternvertreterin tun?

Elternrechte und Elternpflichten – wer kann diese wahrnehmen?

Nächster Termin - Online

Mittwoch, 10. September 2025 Beginn 18:30 Uhr

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Eltern: Rechte und ihre Aufgaben - Alles, was Sie wissen sollten

In diesem Online-Seminar erfahren Sie das wesentliche über:

- Ihre Rechte als Eltern und Ihre Aufgaben

- Wie die Rechte wirkungsvoll wahrgenommen und unterstützt werden können

- Welche Möglichkeiten und Aufgaben der Elternverein hat- Welche Rolle Klassenelternvertreter / Klassenelternvertreterin dabei spielen

sowie Antworten auf Fragen, die Sie stellen.

Der „Compasito“

das neue deutschsprachige Instrument der Menschenrechtsbildung für Kinder

entwickelt vom Europarat

https://www.politik-lernen.at/compasito

Kinder sind stark, vielfältig begabt und leistungsfähig. Alle Kinder verfügen über die Bereitschaft, die Fähigkeit, die Neugier und das Interesse, ihren Lernprozess zu gestalten und sich mit allem auseinanderzusetzen, was ihnen in ihrer Umwelt begegnet. Loris Malaguzzi

Das Ziel von „Compasito“ ist das Erlernen von Werten wie Würde, Toleranz und Achtung für andere sowie Fähigkeiten wie Zusammenarbeit, kritisches Denken und das Eintreten für die eigenen Rechte.

„Compasito“ bietet Aktivitäten und Methoden für Kinder, Lehrkräfte und Eltern, um Kindern die Menschenrechte nahe zu bringen.

Der „Compasito“ bietet Grundlagen und Informationen

— zu Menschenrechten,

— zu Kinderrechten

— zur Menschrechtsbildung,

und in den zusammengestellten Compasito-Themen und Compasito-Aktivitäten die Möglichkeit zur Umsetzung von Menschenrechtsbildung und vertieften Auseinandersetzung mit Menschen- und Kinderrechten.

Themen: Armut, Bildung und Freizeit, Bürgerschaft, Demokratie, Diskriminierung, Familie, Frieden, Geschlechtergerechtigkeit, Gesundheit & Soziales, Gewalt, Medien & Internet, Partizipation, Umwelt.

zum Thema DEMOKRATIE:

o Was ist Demokratie?

o Demokratie in der Praxis

o Demokratie durch aktive Bürgerinnen und Bürger

o Was stimmt nicht mit der Demokratie?

o Kindern Demokratie vermitteln - wie und warum?

o Demokratie und Menschenrechtsinstrumente

o Nützliche Websites

Kindern Demokratie vermitteln - wie und warum?

Wenn die Demokratie weiterhin Erfolg haben soll, müssen Kinder sie als Lebensweise schätzen lernen. Kinder entwickeln die notwendigen Fähigkeiten zur Gestaltung der Demokratie nicht von selbst. Demokratiepolitische Bildung bedeutet, Kinder auf ein Leben als BürgerInnen vorzubereiten, die die Demokratie in Zukunft bewahren und gestalten werden. Daher sollte Demokratie so früh wie möglich zentrales Element in jeder Art von Bildung sein.

Lianne Singleton, australische Bildungsberaterin, weist darauf hin, dass Pädagogen und Pädagoginnen davon überzeugt sein müssten, dass Demokratie möglich und die demokratische Lebensweise in der Gesellschaft und im Umfeld von Kindern lebbar ist. Sie sollten Kindern vermitteln, dass keine Demokratie und keine Regierung perfekt und keine Ideologie zweifelsfrei wahr ist. In einer gesunden Demokratie hinterfragen die Menschen die Motive der Regierenden und kontrollieren, was sie tun.

Demokratiepolitische Bildung bedeutet Bildung für eine inklusive Gesellschaft. Diese Gesellschaft respektiert alle ihre Mitglieder, ungeachtet... ihrer Situation oder ihres Status..., sie anerkennt die Vielfalt unter ihren Mitgliedern und vermittelt ihnen das Gefühl, Teil der Gemeinschaft zu sein. ...

Demokratiepolitische Bildung bedeutet, Neugier, Diskussion, kritisches Denken und die Fähigkeit zu konstruktiver Kritik zu fördern.

Kinder sollten lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Diese Ergebnisse lassen sich nur durch praktisches Handeln erzielen.

Kinder sollten die Leitvorstellungen der Demokratie zwar kennen und verstehen, doch üben können sie das nur und am besten durch das Leben und Handeln in einem demokratischen Umfeld.

Schulen, Institutionen, Kinderclubs und Organisationen und selbst Familien, in denen demokratische Prinzipien geachtet werden, sind die besten Vorbilder, an denen Kinder Demokratie lernen können. Demokratische Prinzipien sollten Schulstrukturen und Lehrpläne durchdringen und Standard an der Schule sein. Lehrende sollten Kindern ihre Achtung zeigen, indem sie Organe schaffen, in denen Kinder Entscheidungen treffen und untereinander Streit schlichten, indem sie ihnen zutrauen, ihre Veranstaltungen zu organisieren, und sie befähigen, Themen zu erforschen, zu diskutieren, ihre Meinung zu formulieren, zu debattieren und Strategien vorzuschlagen, um mit Konflikten fertig zu werden und angemessene Ziele zu erreichen.

Solche Partizipationserfahrungen sind für Kinder besonders stärkend und vermitteln ihnen, dass sich der Einsatz dafür lohnt.

Weltweit gibt es viele positive Beispiele dafür, wie man im ganz normalen Umfeld von Kindern erfolgreich demokratische Strukturen aufbauen kann.

Das Programm des Europarats „Education for Democratic Citizenship“ hat Richtlinien erarbeitet und positive Beispiele für den Demokratieaufbau an Schulen und für demokratische Entscheidungsstrukturen gesammelt.

Der Begriff „Entscheidungsstruktur“ illustriert hier die Offenheit pädagogischer Einrichtungen und Organisationen, wo Teilnehmende (Lehrkräfte, Kinder, Eltern, Träger) diskutieren, über Streitpunkte verhandeln und schließlich Entscheidungen treffen.

„Demokratisch“ bedeutet, dass Entscheidungsstrukturen auf den Werten der Menschenrechte, Empowerment und Einbeziehung aller Akteure basieren: Kinder, Erwachsene, Eltern, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Institutionen.

Liebe Leserinnen und Leser,

unter der Überschrift „Was ist neu im Schuljahr 2025/26 – Die Aufholjagd hat begonnen“ werden einige Neuerungen in Aussicht gestellt. Zur Entlastung von Schulleitungen werden an Pflichtschulen pädagogisch-administrative Fachkräfte eingesetzt. Lehrkräfte werden organisatorische Aufgaben von der Schulleitung übernehmen.

Die Mittel für die Deutschförderung werden auf 1300 Planstellen mehr als verdoppelt. Die Mittelzuteilung soll sich (noch) stärker an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler orientieren und mehr Planungssicherheit für Schulleitungen bewirken.

„Orientierungsklassen“, sind keine Klassen im schulrechtlichen Sinn sondern die Bezeichnung für Schülergruppen, die Orientierungsunterricht in der Deutschförderklasse erhalten. Am 1. Sep. 2025 ist für Kinder, die ohne schulische Vorerfahrung und Deutschkenntnisse sind, dafür ein neuer Lehrplan in Kraft getreten.

Die Initiative „Freiraum Schule“ geht mit einer Entbürokratisierung einher: „80% aller Erlässe werden mit 1.9. außer Kraft gesetzt.“ Dies soll zu mehr Übersichtlichkeit im Schulsystem führen. Die Regelungen sollen auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden und die Schulen so mehr Handlungsfreiraum erhalten.

Dass die Streichung von Erlässen zu einer Verbesserung führen wird, ist nicht gesichert. Erlässe entstanden ja v.a. aus der Notwendigkeit gesetzliche Bestimmungen und deren Intentionen zu erläutern.

Demokratie ist eine wesentliche Säule unseres Zusammenlebens. Der Europarat hat zur Menschenrechtsbildung für Kinder ein Instrument „Der Compasito“ entwickelt, das auch das Thema „Kindern Demokratie vermitteln – wie und warum?“ behandelt. S. 3

Demokratiepolitische Bildung entwickelt sich durch das Leben und Handeln in einem demokratischen Umfeld. Hier kann lebendige Schulpartnerschaft einen wesentlichen Beitrag liefern. S. 5

Eltern und Lehrpersonen sind hier in der Pflicht. S. 6 & S. 7

Mit dem Slogan „Politik ist, wenn ihr was macht!“ veranstaltet die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung für SuS einen Wettbewerb und bietet auch österreichischen Schulen die Möglichkeit zur Teilnahme. S. 12

Ein Rundschreiben das wohl unter die 80% fallen wird ist Nummer 15/2015*. Denn inzwischen befassen sich fast alle Lehrpläne mit dem Thema Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/innenbildung.

Die österreichische Nationalbank (OeNB) hat zur Unterstützung der Bildungsziele ein umfangreiches Angebot. S. 13 & 14

Der neue Lehrplan für Volksschulen hat die 3. Schulstufe erreicht. Das bedeutet für diese Kinder: Lebende Fremdsprache ist Pflichtgegenstand. S. 15

„Mach, was du kannst!“ ist die wichtige Botschaft an alle Jugendlichen. Die ausgewiesene Expertin und Autorin Frau Dr.in Weißenbacher erklärt, warum. S. 11

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Schuljahr und hoffen auf zahlreiche Kontakte

Ilse Schmid

* bereits erfolgt: außer Kraft gesetzt im Sinne der Ressortinitiative „Freiraum Schule“ – siehe dazu GZ 2025-0.667.473