ICILS -Studie

Auszüge aus https://www.iqs.gv.at/services/aktuelles und dem ICLS Ergebnisbericht 2023, des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS), Salzburg 2024, Magdalena Rölz & Iris Höller (Hrsg.)

ICILS steht für International Computer and Information Literacy Study und ist eine internationale vergleichende Studie der unabhängigen Forschungsgemeinschaft IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Die Studie erfasst computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern auf der 8. Schulstufe und findet seit 2013 in einem Fünf-Jahres-Rhythmus statt.

Seit 2018 werden optional auch Kompetenzen in Computational Thinking erhoben.

Österreich beteiligte sich 2023 erstmals an der computerbasierten Erhebung.

Neben den Daten der Kompetenzerhebung werden bei ICILS außerdem auf unterschiedlichen Ebenen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitung sowie IT-Koordinatorinnen und IT-Koordinatoren) Hintergrundinformationen mittels Fragebögen erhoben.

Die Ergebnisse wurden weltweit am 12. November 2024 veröffentlicht.

Untersucht wurden demnach:

Computer- und informationsbezogene Kompetenzen

Diese umfassen die Fähigkeit, mit digitalen Medien zu recherchieren, zu gestalten und zu kommunizieren sowie Informationen zu nutzen und zu bewerten, um am gesellschaftlichen Leben in einer digitalen Welt erfolgreich teilzuhaben.

Das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen bei ICILS 2023 besteht aus vier Teilbereichen mit jeweils zwei zugehörigen Aspekten. Abb.2.1.1, S.18:

Quelle: Fraillon & Duckworth, 2023, S. 32; Übersetzung: Senkbeil et al., 2019, S. 85, bzw. eigene Übersetzung.

Kompetenzen im Bereich von Computational Thinking:

Computational Thinking, auch Informatisches Denken, umfasst die Fähigkeit zu logischem und strukturiertem Denken, Problemlösen. Analogisieren und dabei Lösungsschritte entwickeln (Algorithmen) steht im Mittelpunkt.

Unter der Devise DLPL (Denken lernen, Probleme lösen) mit den Materialien aus dem „digi.case –Holzkoffer“ wird seit 2017 an Volksschulen informatisches Denken geschult.

Rahmenbedingungen des Kompetenzerwerbs

An ICILS 2023 nahmen weltweit 34 Länder, darunter 22 EU-Länder teil.

International wurden über 130.000 Schülerinnen und Schüler getestet.

In Österreich wurden 3.448 Schülerinnen und Schüler auf der 8. Schulstufe (Mittelschulen, allgemeinbildende höhere Schulen, sonstige allgemeinbildende Schulen) getestet.

Die Studie wurde vom Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) durchgeführt.

Ergebnisse: Digitale Kompetenzen (Seite 33)

Österreich erzielt in den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen einen Mittelwert von 506 Punkten und liegt damit praktisch bedeutsam über dem INT-Schnitt (476 Punkte) und dem EU-Schnitt (493 Punkte).

Der größte relative Anteil (44 %) an Schülerinnen und Schülern in Österreich befindet sich in den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen auf Kompetenzstufe 2. 17 % der Jugendlichen liegen auf Stufe 3 oder 4 und 39 % auf Stufe 1 oder darunter.

In Computational Thinking erreicht Österreich einen Mittelwert von 476 Punkten und befindet sich damit im INT- und EU-Schnitt mit jeweils 483 Punkten.

39 % der österreichischen Schülerinnen und Schüler erreichen in Computational Thinking Kompetenzstufe 2. 25% befinden sich auf Stufe 3 oder 4, 36% auf Stufe 1 oder darunter.

Informationspyramide

Zahlreiche interessante oder wichtige Informationen gelangen nicht bis zu den einzelnen Eltern. Auch wenn dank Internet viele Informationen zugänglich wären, so müsste man wissen, wonach man suchen sollte. Eltern sind darauf angewiesen, dass die Informationen, welche an die Schulen oder an die Obleute der Elternvereine übermittelt werden, dort nicht ihre Endstation haben.

Spätestens seit Corona sind die Eltern auf elektronischem Weg ohne großen Aufwand erreichbar. Schulleitungen erhalten entweder direkt vom BMBWF oder der Bildungsdirektion immer wieder auch für Eltern wesentliche Erlässe, Rundschreiben, Erläuterungen zu neuen Initiativen oder Gesetzen.

Meist besteht zwar kein ausdrücklicher Auftrag zur Weiterleitung an die Eltern, doch der Gesetzgeber sieht vor, dass zumindest die jeweiligen Elternvertretungen die Informationen erhalten. Dazu gehören die

Elternvertreterinnen und -vertreter im Schulforum bzw. SGA:(Erlass GZ.: ISchu1/13-2012)

„Gemäß SchUG § 61 Abs. 2 Z 1 lit. b sind alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe, die Schüler und Erziehungsberechtigte allgemein betreffen, den Vertretern der Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuss sowie den Klassenelternvertretern zugänglich zu machen, da eine effiziente Interessenvertretung der Elternschaft nur bei Kenntnis dieser Informationsquellen möglich ist. Die Schulleitungen werden daher ersucht, den Elternvertretern diesbezügliche Erlässe ohne Aufschub zur Kenntnis zu bringen, sowie Zugang zu den betreffenden Gesetzen und Verordnungen zu gewähren. Dies kann durch Übermittlung der Erlässe oder durch Gewährung der Einsichtnahme erfolgen.“

Sowie der Elternverein: (Erlass GZ.: IV Ee 2 / 20 – 2008)

„Gemäß § 63 Abs. 1 SchUG haben die Schulleiter/innen die Errichtung und die Tätigkeit von Elternvereinen zu fördern, die satzungsgemäß allen Erziehungsberechtigten von Schülern/Schülerinnen der betreffenden Schule zugänglich sind. ...

Im Sinn der Förderung der Tätigkeit der Elternvereine soll diesen ... in jeder Schule in geeigneter Weise die Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten neu aufgenommener Schüler/innen sowie die Pflege des Kontaktes zwischen Elternverein und Erziehungsberechtigten (z.B. durch Auflage von Informationsmaterial, durch Auflage von Beitrittserklärungen zum Elternverein in der Schule, durch Teilnahme von Funktionären/Funktionärinnen des Elternvereins an von der Schule veranstalteten Elternabenden, durch Informationsveranstaltungen des Elternvereines an Elternsprechtagen durch Weitergabe von Informationen des Elternvereins, allenfalls durch Auflage bzw. Verteilung von Einzahlungsscheinen für den Mitgliedsbeitrag für den Elternverein etc.) ermöglicht werden. ...

Die Schulleiter/innen werden ersucht, den zuständigen Organen der Elternvereine alle generellen Erlässe, soweit von diesen Interessen der Eltern und Schüler/innen, sowie Fragen des Unterrichtes und der Erziehung berührt werden, zugänglich zu machen.

Um für die Beteiligten Rechtssicherheit zu schaffen, wurde über unserem Dachverband eine Anfrage an das Bildungsministerium gestellt, ob eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Elternverein gestattet ist.

Weitergabe von personenbezogenen Daten der Klassenelternvertreter/innen an den Elternverein

Klassenelternvertreter/innen sind wichtige Bindeglieder zu den Eltern der jeweiligen Klasse. Das Datenschutzgesetz steht der Weitergabe von personenbezogenen Daten der Klassenelternvertreter/innen an den Elternverein nicht entgegen!

Seitens des Ministeriums wurde dazu festgestellt:

1. Das Interesse von Elternvereinen an den Daten ist berechtigt

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur geht davon aus, dass Elternvereine, deren Existenz schulrechtlich erwünscht ist, ein berechtigtes Interesse daran haben, mit allen schulischen Organen, zu denen auch Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter gehören, engen Kontakt zu halten.

2. Klassenelternvertreter/innen sind öffentliche Funktionsträger

Die gemäß § 63a SchUG sowie nach der Verordnung über die Wahl der Klassenelternvertreter bestellten Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter gehören ab dem Zeitpunkt ihrer Wahl Kraft Gesetz dem Schulforum an (§ 63a Abs. 8 SchUG). Eine spezielle Betrauung mit dieser Funktion ist weder nötig noch vorgesehen. Schulforen sind Teile der öffentlichen Verwaltung. Sie haben Behördencharakter, denn sie üben genau definierte, ihnen gesetzlich übertragene Aufgaben aus, die in Zusammenhang mit dem Führen einer Schule stehen (§ 63a Abs. 2 Z 1 und 2 SchUG). Die Mitglieder von Schulforen sind auf Zeit gewählte Verwaltungsorgane im Sinn von Art. 20 Abs. 1 B-VG. Das wiederum macht sie zu öffentlichen Funktionsträgern nach § 8 Abs. 3 Z 6 DSG 2000.

3. Weitergabe gestattet

Diese Norm (siehe 2.) gestattet das Verwenden das Verarbeiten und Weiterleiten der personenbezogenen Daten solcher Träger unter der Voraussetzung, dass dabei die Grundsätze von Treu und Glauben eingehalten werden und die Verwendung auf rechtmäßige Weise erfolgt (§ 6 Abs. 1 DSG 2000). Die Bezugnahme auf Treu und Glauben bedeutet, dass die Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter über die Umstände der Übermittlung ihrer Daten nicht irregeführt werden dürfen.

Bei Personen, die bereits Mitglieder von Elternvereinen sind, müssten die für eine Kontaktaufnahme benötigten Daten den Vereinen ohnehin bekannt sein, weshalb deren Weitergabe durch die Schulen keine schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen (§§ 1 Abs. 1 und 8 Datenschutzgesetz DSG 2000) mehr verletzen kann und datenschutzrechtlich schon aus diesem Grund unproblematisch ist.

Da die Eltern im Klassenforum in der Regel dem gegenseitigen Austausch der „Kontaktdaten“ zustimmen, kann eine effiziente Informationspyramide gebildet werden, indem Obleute und Klassenelternvertretung die Nachricht jeweils weiterleiten. Auf diesem Wege -so unsere Bitte- sollen auch Informationen von uns (LVEV) die einzelnen Eltern erreichen.

An dieser Stelle ein großer Dank an jene, die dies bereits praktizieren.

Die KEL-Gespräche

Das Schulrechtsänderungsgesetz im Jahr 2016 brachte das Ende der Schulversuche zur alternativen Leistungsbeurteilung (dh. Leistungsbeurteilung ohne Noten) in der Volksschule.

§ 18 a „Leistungsbeurteilung bzw. -information bis einschließlich der 3. Schulstufe*“ wurde eingefügt, was die Überführung der Schulversuche ins Regelsystem bedeutete. *< vgl. Pädagogikpaket 2018: ...nur mehr bis einschließlich des 1. Semesters der 2. Schulstufe erlaubt!>

Zur Vereinheitlichung der zahlreichen Varianten von „Lernzielkatalogen“ im Schulversuch, die teilweise nicht gesetzeskonform waren und den Eltern auch nicht jene Rückmeldungen gaben, die bei ihnen eine richtige Einordnung der Erreichung von erforderlichen Lernzielen bzw. Kompetenzen ihrer Kinder bewirkte, wurden etliche Vorgaben für die halbjährlichen Leistungsrückmeldungen gemacht.

Das war auch quasi die Geburtsstunde der „KEL-Gespräche“, wenngleich sie im Gesetz zwar als Bewertungsgespräche bezeichnet wurden und werden. Doch wegen der Einbeziehung der Kinder in diese Gespräche nannte man diese Gespräche auch KEL–Gespräche. Bewertungsgespräche, so das Gesetz, sollten der Semesterinformation am Ende des 1.Semesters und der Jahresinformation am Ende des 2.Semesters vorausgehen.

Im Bildungsreformgesetz 2017 (BRG 2017) wurde als „Arbeitserleichterung“ gestattet, dass für die Bewertungsgespräche auch die Sprechtage herangezogen werden dürfen.

Inzwischen wurden weitere gesetzliche Änderungen vorgenommen. So ist diese notenfreie Form der Leistungsrückmeldung zu den Semesterenden seit dem Pädagogikpaket 2018 nur mehr bis einschließlich des 1. Semesters der 2. Schulstufe erlaubt!

„KEL-Gespräch“ steht (in der Volksschule) seither häufig noch für das einmalig pro Semester, zu Semesterende oder beim Sprechtag abzuhaltende Gespräch, und oft unabhängig vom Beurteilungssystem.

Doch seit dem Pädagogikpaket 2018 hat sich die Situation verbessert.

Erfolgte im Schulrechtsänderungsgesetz 2016 im § 19 (1) noch eine Einschränkung auf

„Die Erziehungsberechtigten von Schülern ab der 4. Schulstufe...“, so gibt es seit der Kundmachung des Pädagogikpakets 2018 diese Einschränkung nicht mehr.

§ 19 samt Überschrift lautet:

„Information der Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigten und der Lehrberechtigten

(1) Die Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern sind von der Beurteilung der Leistungen der Schülerin oder des Schülers durch Schulnachrichten im Sinne der folgenden Bestimmungen in Kenntnis zu setzen.

Darüber hinaus ist den Erziehungsberechtigten dieser Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Pflichtschulen durch zwei Sprechtage im Unterrichtsjahr, an allen anderen Schularten – ausgenommen an Berufsschulen – durch die wöchentliche Sprechstunde des einzelnen Lehrers sowie bei Bedarf durch Sprechtage Gelegenheit zu Einzelaussprachen zu geben.

An allgemeinbildenden Pflichtschulen haben die Lehrerinnen und Lehrer den Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen den Erziehungsberechtigten und den Lehrberechtigten auf deren Verlangen zu Einzelaussprachen zur Verfügung zu stehen.

(1a) An Volks- und Sonderschulen sowie an Mittelschulen sind darüber hinaus regelmäßig Gespräche zwischen Lehrerin oder Lehrer, Erziehungsberechtigten und Schülerin oder Schüler vorzusehen.

Dabei sind Leistungsstärken und Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers sowie gegebenenfalls schulische oder außerschulische Fördermaßnahmen gemeinsam zu erörtern. In der 6. bis 8. Schulstufe ist in der Mittelschule insbesondere der Leistungsstand im Hinblick auf das Bildungsziel des Leistungsniveaus „Standard AHS“ zu erörtern.

Für diese Gespräche können auch die für die Sprechtage gemäß Abs. 1 vorgesehenen Tage herangezogen werden.

In Klassen der Volks- und Sonderschulen, hinsichtlich derer anstelle der Beurteilung gemäß §§ 18 und 20 die Information über die Lern- und Entwicklungssituation gemäß § 18a tritt, treten anstelle dieser Gespräche Bewertungsgespräche gemäß § 18a Abs. 3.

Anm.: Dieser letzte Satz besagt, dass für Kinder im Beurteilungsschema ohne Noten (§ 18a) vor der Semester- bzw. Jahresinformation oder bei den Sprechtagen Bewertungsgespräche durchzuführen sind.

„KEL-Gespräche“ gem. § 19 (1a) und Bewertungsgespräche gemäß § 18a (3):

Kinder-Eltern-Lehrer/innen-Gespräche (KEL-Gespräche) vgl. bmbwf>Schule>...

KEL-Gespräche sind Kinder-Eltern-Lehrpersonen-Gespräche, die regelmäßig stattfinden. Schülerinnen und Schüler führen mit ihren Eltern und Lehrkräften gemeinsam ein Gespräch über Lernerfolge, Lernfortschritte und Lernprozesse.

Die Schülerinnen und Schüler werden auf diese Form der Rückmeldung in der Schule vorbereitet.

Die KEL-Gespräche stärken das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und sorgen darüber hinaus für ein wertschätzendes Schulklima.

Bewertungsgespräche:

Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat die Erziehungsberechtigten und die Schülerin oder den Schüler zu Bewertungsgespräche einzuladen. Erforderlichenfalls sind weitere unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer beizuziehen.

Den Bewertungsgesprächen und den Informationen sind der Lehrplan und der bis dahin erfolgte Unterricht zu Grunde zu legen. Es sind die von der Schülerin oder vom Schüler erbrachten Leistungen anhand der festgestellten Lernfortschritte zu erörtern.

Dabei sind – gemessen an den Lernzielen – Leistungsstärken, Begabungen und allfällige Mängel jedenfalls hinsichtlich der Selbständigkeit der Arbeit, des Erfassens und Anwendens des Lehrstoffes, der Durchführung der Aufgaben und der Eigenständigkeit hervorzuheben und zu dokumentieren. Ferner sind die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerin oder des Schülers sowie ihr bzw. sein Verhalten in der Gemeinschaft zu erörtern.

DER ÖSTERREICHISCHE VORLESETAG

AM 28. MÄRZ 2025

Vorgelesen zu bekommen ist die beste Motivation, selbst lesen zu wollen.

In Zusammenhang mit diesem Grundgedanken ruft das BMBWF alle Bildungs- und Erwachsenenbildungseinrichtungen dazu auf, am jährlich stattfindenden Österreichischen Vorlesetag das Vorlesen in den Mittelpunkt zu stellen und Vorlese-Ereignisse zu organisieren.

Jede Anmeldung stellt ein Statement für die Bedeutung des Lesens in unserer Gesellschaft dar. Darüber hinaus erhält auch jede angemeldete Vorleserin bzw. jeder angemeldete Vorleser ein Exemplar des jährlich erscheinenden Vorlesebuchs kostenlos zugesandt.

Jegliches Vorlesen vor anderen Personen – sei es in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit – kann als Vorlese-Ereignis betrachtet werden. Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, am Österreichischen Vorlesetag individuelle „Lesepakete“ zusammenzustellen und „Bühnen“ zu finden – sei es innerhalb der jeweiligen Einrichtung oder auch in der Öffentlichkeit – auf denen „losgelesen“ werden kann. Hier einige Beispiele, wie der Vorlesetag gestaltet werden kann:

• Erwachsene, Studierende, ältere Schülerinnen und Schüler lesen Jüngeren etwas vor – oder umgekehrt.

• Vorlese-Besuche in Heimen, Cafés oder Bibliotheken werden organisiert.

Weitere Infos: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/lesen/vorlesetag.html

Hilfreiche Informationen für alle, denen die Entwicklung von Lesekompetenz und Lesefreude ein Anliegen ist >> hier

Warum Vorlesen?

LESEN BILDET.

Gut Lesen zu können, ermöglicht den Kindern einen besseren Zugang zur Bildung und damit zu einem besseren Leben. Und Vorlesen ist der erste Schritt dazu. Kinder lernen durch Nachahmung.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, denen regelmäßig 15 Minuten pro Tag vorgelesen wird, leidenschaftliche Leserinnen und Leser werden. Und damit mündige Bürger, die Fake-News von Information unterscheiden können.

VORLESEN VERBINDET.

Vorlesen bedeutet auch, Zeit miteinander zu verbringen, Zuneigung zu zeigen und Aufmerksamkeit zu vermitteln. Dieser soziale Aspekt trifft nicht nur auf Kinder zu, sondern vor allem Seniorinnen und Senioren freuen sich über Vorlese-Events. Wenn einem selbst das Augenlicht schwindet, regt Vorlesen die Phantasie an und fördert die Konzentrationsfähigkeit.

GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER.

Muss Lesen Freude machen?

Vorweg: Sinnerfassend lesen zu können ist unverzichtbar. Aber muss es unbedingt Freude machen?

Es ist Aufgabe der Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schüler konsequent an der Erreichung einer angemessenen Lesekompetenz zu arbeiten –ohne Wenn und Aber- und ohne „Ausreden“ wie: Lesefreude fehlt!, Eltern sind keine Lesevorbilder!, etc.

Wer selbst gerne liest oder wer sieht, wie „Leseratten“ große Anerkennung bekommen, meint: Unstillbare Leselust ist top, Lesen nicht zu mögen ein Mangel.

Aber

unzählige Stunden mit Lesen zu verbringen, stellt nicht per se einen Nutzen dar sondern dieser hängt sehr von der Qualität der Lektüre ab.

Und

viele sehr erfolgreiche –und auch glückliche- Erwachsene waren als Kinder ausgeprägte „Lesemuffel“ und würden sich auch heute nicht als „Leseratten“ definieren.

Leseerziehung ist eine zentrale Bildungs- und Lehraufgabe des Unterrichtsgegenstandes Deutsch aber auch eine gemeinsame Aufgabe für die Lehrenden in allen anderen Gegenständen.

Lesen dient der Informationsbeschaffung, ermöglicht Ich-Erfahrungen, fördert die Kommunikationsfähigkeit und schult Fantasie und Kreativität.

Viele dieser Funktionen des Lesens können einem Kind auch dadurch nahegebracht werden, dass Erwachsene vorlesen. So ist das regelmäßige Vorlesen auch ein wichtiger Beitrag zur Leseerziehung.

Zentrales Anliegen der schulischen Leseerziehung ist es, die Lesebereitschaft und -freude der Schülerinnen und Schüler zu wecken und damit lebensbegleitendes Lesen zu vermitteln.

Dazu ist es erforderlich, die Leseerziehung und -förderung im Unterricht, insbesondere durch Textauswahl, Lesemethoden und Rahmenbedingungen lesemotivierend zu gestalten. Dabei ist sehr einfühlsam vorzugehen.

Denn

Lesefreude zu wecken gelingt wohl kaum, indem man das Gegenteil, nämlich keine Freude am Lesen zu haben, als Mangel dargestellt.

Warum muss ein Kind unbedingt Freude am Lesen haben? Genügt es nicht, dass es gut Sinn erfassend lesen kann?

Die Forderung „Habe Freude am Lesen, dann wirst du es gut können!“ stürzt viele Kinder in die Verzweiflung. Sie haben nun mal keine Freude am Lesen, sondern an Sport, Musik, handwerklichen Tätigkeiten, ....

Entlastend wäre die Aufforderung: „Trainiere, damit du gut lesen kannst. Vielleicht macht es dir dann auch Freude zu lesen; wenn nicht, so ist dies kein Mangel.“

Es ist wichtig, dass die notwendigen Leseleistungen konsequent eingefordert werden, aber es ist dem Kind zu ersparen, bei etwaigen ungeliebten Tätigkeiten auch noch Freude empfinden oder zeigen zu müssen. I.Schmid

Schulgeldfreiheit

ein Grundsatz mit „Verfassungsrang“

Artikel 14 Bundes-Verfassungsgesetz Abs. 10 lautet:

„In den Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit ... können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.“

Vor nunmehr 20 Jahren wurde versucht, die gesamte Gesetzgebung hinsichtlich Schulwesen vom „Zwei-Drittel-Erfordernis“ zu befreien.

Um zu überzeugen, wurden Beispiele für Änderungen angeführt, die tatsächlich nicht für so bedeutsam angesehen werden können, dass eine qualifizierte Mehrheit dringend geboten wäre: zB: Umbenennung des Gegenstandes „Technisches Werken, Textiles Werken“ in „Technisches und textiles Werken“ oder „Leibesübungen“ in „Bewegung und Sport“.

Viele Organisationen, wie auch wir als Landesverband, haben dagegen protestiert und darauf hingewiesen, dass es im Schulwesen wesentliche Bereiche gibt, die eines Schutzes durch das erhöhte Quorum bedürfen, nämlich zB. der Grundsatz der Schulgeldfreiheit.

So wurde erreicht, dass nicht wie geplant alle Änderungen im Schulwesen mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können. Verfassungsrechtlich und somit mit qualifizierter Mehrheit abgesichert sind daher weiterhin die Schulgeldfreiheit, die Schulpflicht, das öffentliche Schulwesen, ....

Gemäß § 5 Schulorganisationsgesetz ist der Besuch öffentlicher* Schulen unentgeltlich. *Nachstehendes ist somit nicht auf Privatschulen anwendbar.

Das bedeutet:

1. Der Schulerhalter hat all jene Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die für den lehrplangemäßen Schul- bzw. Unterrichtsbetrieb einer Schule erforderlich sind.

Alles was demnach für das Unterrichten notwendig ist, angefangen von den Räumlichkeiten, über die Ausstattung wie Tafel, Overheadprojektor oder Beamer bis hin zu diversem Anschauungsmaterial (Karten, Präparate etc.), ist daher vom jeweiligen Schulerhalter beizusteIlen.

Es bedeutet somit nicht nur den Entfall von Schulgeld oder Aufnahmetaxen, sondern auch den Entfall der Einhebung von Lehrmittelbeiträgen.

Stehen einer Schule am Standort die zur Durchführung des Lehrplanes erforderlichen Räumlichkeiten bzw. Anlagen wie zB Schwimmflächen oder Turnsäle nicht zur Verfügung, hat der Schulerhalter die Kosten für den ersatzweisen dislozierten Unterricht zu tragen.

Davon sind sowohl die Übernahme der Eintrittskosten als auch der Kosten für den Transport zu diesem dislozierten Unterrichtsort (zB Schwimmbad) erfasst.

2. Die Erteilung von Unterricht unterliegt der Schulgeldfreiheit.

Den Lehrkräften obliegt die Unterrichtsarbeit samt Vor- und Nachbereitung der Stunde und die Unterrichtserteilung. Diese darf nicht zur Gänze an die externen Experten delegiert werden. Das schließt die Pflicht zur Anwesenheit der Lehrkraft auch während der Tätigkeit von Externen in der Klasse ein.

Werden Externe in die Unterrichtsarbeit eingebunden, so dürfen die Eltern nicht verpflichtet werden, für die Tätigkeit der beigezogenen Externen zu bezahlen. Dies gilt für die diversen Workshops ebenso wie für etwaige beigezogene Schwimmlehrer.

Für beigezogene externe Personen muss der Schulerhaltern nicht aufkommen, er darf aber. ebenso wie es Eltern oder Elternvereinen freisteht, einen Beitrag dazu leisten.

Es darf jedoch keinerlei Druck auf Eltern und Kinder ausgeübt werden, Kostenbeiträge zur Bezahlung von Externen zu leisten. Kinder, deren Eltern keinen freiwilligen Beitrag leisten, dürfen nicht ausgeschlossen oder bloßgestellt werden.

Abstimmung im Klassen- oder Schulforum bzw. SGA möglich?

Eine Abstimmung an der Schule über die Einhaltung der in der Bundesverfassung verankerten Schulgeldfreiheit ist nicht vorgesehen.

Das Gesetz unterliegt keiner Willensbildung vor Ort sondern ist schlichtweg einfach anzuwenden.

Abstimmungen über von Eltern zu zahlende Beiträgen für Angebote von Externen während des Unterrichts sind nicht zulässig bzw. deren Ergebnisse unwirksam.

Ein Beschluss über die Festsetzung von sogenannten Qualitätssicherungsbeiträgen ist unzulässig und unwirksam.

Dazu aus BMB-10.000/0304-Präs.3/2016 -Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage, Seite 3:

„Ein Überwälzen von Kosten zur Erhaltung bzw. für die unterrichtliche Nutzung der Infrastruktur der Schule oder von Kosten für die Bereitstellung bzw. Nutzung von Lehrmitteln, welche die Lehrpersonen zur Umsetzung des Lehrplanes bzw. zur Verdeutlichung der Lehrinhalte benötigen und die Bestandteil der schulischen Infrastruktur sind,

wie zB. Instandhaltung oder Reinigung von Mobiliar oder von schulischen Räumlichkeiten, Beheizung, Beleuchtung, Bereithaltung von Toilettenpapier, Beiträge für Miete oder Instandhaltung von Garderobeeinrichtungen, Tafel, Kreide, Beamer, Maschinen, Geräte, Desktop-PC samt Software, Access Points, Drucker, auf Schülerinnen und Schüler bzw. auf deren Eltern ist unzulässig.

Das gilt auch für die im einleitenden Teil der gegenständlichen Anfrage thematisierten „Qualitätssicherungsbeiträge für kleine Renovierungsarbeiten am Schulgebäude“.

Suspendierungsbegleitung

Im Elternbrief Mai 2024 haben wir über den „steirischen Weg“ zur Gewalt- und Radikalisierungsprävention beschrieben. Auf Basis der rechtlichen Möglichkeiten wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen, das 4 wesentliche Säulen hat.

Für vorbeugende (präventive) Maßnahmen:

Die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Gewalt- und Extremismusprävention in der Bildungsdirektion für Steiermark

Die Gestattung von Förderunterricht zu den Themenbereichen Interkulturelles Lernen, Wertevermittlung, Toleranz und Demokratiebewusstsein

Und wenn trotz der Präventionsmaßnahmen eine Suspendierung erfolgen muss

Die Gewährung einer Suspendierungsbegleitung >> Folder

Dabei handelt es sich um eine kostenfreie Begleitung, mit der die Wiedereingliederung in den Schulalltag bestmöglich vorbereitet werden soll.

Die Betreuung bzw. Begleitung suspendierter Schülerinnen und Schüler durch das mobile Team (Kriseninterventionsteam) findet außerhalb des Klassenverbandes statt, und kann nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten erfolgen.

Die Suspendierungsbegleitung ist nicht dafür verantwortlich, dass mit den Schülerinnen und Schülern der in der Schule versäumte Stoff erarbeitet wird.

Diesbezüglich gilt ist SchUG § 49 (3) anzuwenden, dass Schülerinnen und Schüler berechtigt sind, sich bei der Schule während der Suspendierung über den durchgenommenen Lehrstoff regelmäßig zu informieren.

Regelmäßige Gespräche mit Erziehungsberechtigten sollen konsistente Strategien für zu Hause zu entwickeln.

Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Schulalltag durch:

Übergangsplanung. Dazu gehören vorbereitende Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, um ihre Bedenken und Hoffnungen bezüglich der Rückkehr in den Schulalltag zu verstehen und Ängste zu beseitigen, ein Informationsaustausch in Form einer Unterstützungskonferenz an der Schule um Sicherzustellen, dass Lehrkräfte und Schulpersonal über die Fortschritte und Bedürfnisse der Schülerin bzw. des Schülers informiert sind. Sensibilisierung und Schulung der Lehrkräfte und des Schulpersonals stehen ebenso im Vordergrund, wie die gemeinsame Erarbeitung unterstützender Strukturen.

Nachbetreuung: Diese umfasst eine enge Begleitung der Schulen, um bei Bedarf Anpassungen der erarbeiteten Strukturen vorzunehmen, sowie eine engmaschige Nachbetreuung der Schülerinnen und Schüler und – vorbehaltlich deren Zustimmung, auch der Erziehungsberechtigten – um einen langfristigen Erfolg zu sichern.

Aus einer am 8.11.2024 in der Kleinen Zeitung veröffentlichten Bilanz der Landesregierung mit dem Titel: „42-mal läutete die Krisenhotline“ ist zu entnehmen, dass die Schulen und Eltern das Konzept annehmen:

„Es ist ein besonderer „Förderkurs“, den derzeit 140 Schüler steiermarkweit besuchen: In der Klasse stehen Psychologen, Sozialarbeiter und Exekutivbeamte, um radikalisierte Kinder und Jugendliche oder solche mit hoher Gewaltbereitschaft zu betreuen. Seit der Einführung im zweiten Schulhalbjahr 2024 gibt es 280 Absolventen, in Summe waren oder sind 420 Schüler in dem Kurs.

Elfmal suspendierte die Bildungsdirektion in diesem Schuljahr Schüler – von der Volksschule über Mittelschule, Poly bis hin zum Gymnasium – über die ganze Steiermark verstreut. In zehn Fällen werden die Betroffenen außerschulisch begleitet – mit dem Ziel der Reintegration. Bildungslandesrat Werner Amon: „Wir wollen kein Kind zurücklassen.“ 42-mal läutete das Telefon der neuen Krisenhotline, in 70 Prozent der Fälle ging es um Gewalt, in 30 Prozent um Radikalisierung. 15-mal war ein Kriseninterventionsteam an Ort und Stelle.“

Inzwischen haben sich die Zahlen leider weiter erhöht. Allein am Tag der Sitzung des ständigen Beirats in der Bildungsdirektion (25.11.2024) erfolgten 3 Suspendierungen, wie aus einem Nebensatz zum Thema Schulpsychologie zu entnehmen war.

Änderungen im Bereich der Schulpsychologie

In der Steiermark gab es bis Ende November 2024 zwei Gruppen von Schulpsychologen und –psychologinnen:

Jene, die in einem Dienstverhältnis zum Bund standen (und weiterhin stehen)

jene, die dem ÖZPGS (Österreichisches Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich) angehörten.

Letztere waren vorwiegend im Bereich der höheren Schulen tätig. So finden sich in der Liste der 19 angeführten Schulen, an denen die Schulpsychologinnen und –psychologen des ÖZPGS tätig waren, nur 5 Mittelschulen. (Liste mit Stand Juni 2021, aktuellere Ausgabe war nicht zu erhalten) Mit 1. Dezember 2024 erfolgte die Übernahme in ein Dienstverhältnis zum Bund, sodass auch diese Psychologinnen und Psychologen entsprechend einzusetzen sein werden, was Änderungen insbesondere für die bisher betreuten Schulen nach sich ziehen kann.

Schulsozialarbeit des Bundes

Bereits im März 2023 startete das Projekt Schulsozialarbeit des Bundes (ÖZPGS) mit 10 Vollzeit-Planstellen für die Steiermark, die unter der Fachaufsicht der Schulpsychologie Steiermark stehen,

während die Fachkräfte der Schulsozialarbeit des Landes Steiermark der Fachaufsicht und Steuerung des Landes Steiermark, A6, unterliegen.

„Die Schulsozialarbeiter/innen des Bundes werden überwiegend an den steirischen Volksschulen vertreten sein. Jede/r Schulsozialarbeiter/in bekommt zumindest eine fixe Schule zugewiesen und das Angebot richtet sich an die Schüler/innen und Eltern der jeweiligen Schule.“

(vgl. https://www.bildung-stmk.gv.at/service/schulpsychologie/Schulsozialarbeit.html )

Schulsozialarbeit des Landes

In den Jahren 2022-2025 werden rund 180 Schulstandorte (vorwiegend Mittelschulen und Polytechnische Schulen, vereinzelt auch Volksschulen) in allen sieben steirischen Bildungsregionen betreut. Insgesamt sind rund 80 Fachkräfte der Schulsozialarbeit in diesen Schulen tätig.

Die Schulsozialarbeit des Landes Steiermark unterliegt der Fachaufsicht und Steuerung des Landes Steiermark, A6 - Fachabteilung Gesellschaft als Auftraggeberin. Die Dienstaufsicht über die Fachkräfte und die konkrete Umsetzung der Schulsozialarbeit vor Ort an den Schulstandorten obliegt den beauftragten privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.

Organisatorisch gesehen sind die Fachkräfte der Schulsozialarbeit im Auftrag des Landes somit unabhängig von der schulischen Hierarchie und vom Lehrkörper und daher neutrale und wertfrei agierende Ansprechpersonen für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen.

Siehe hier

Schulpflichtverletzung

Maßnahmen zur Vermeidung von Schulpflichtverletzungen

(1) Zu Beginn jedes Schuljahres sind die Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte vom Klassenlehrer oder vom Klassenvorstand über Kommunikationsformen und Verhaltensweisen sowie über die Rechtsfolgen von Schulpflichtverletzungen zu informieren. Es sind grundlegende Regeln des Miteinanders im Sinne der Vereinbarungskultur an Schulen (Hausordnung, Verhaltensvereinbarungen für die Schule, die Klasse oder im Einzelfall) festzulegen, die auch klare Konsequenzen bei Verstößen gegen die Regeln enthalten.

(2) Während des Schuljahres sind, wenn es zur Erfüllung der Schulpflicht notwendig erscheint, durch den Schulleiter oder sonst von ihm beauftragte Personen (insbesondere Klassenlehrer oder Klassenvorstand) geeignete Maßnahmen zu setzen, um Schulpflichtverletzungen hintan zu halten.

Diese Maßnahmen können solche der diagnostischen Ursachenfeststellung und darüber hinaus insbesondere auch Verwarnungen bei Schulpflichtverletzungen im Ausmaß von bis zu drei Schultagen oder andere auf die konkrete Situation abgestimmte Vereinbarungen mit dem Schüler sowie dessen Erziehungsberechtigten sein.

Erforderlichenfalls sind Schülerberater sowie der schulpsychologische Dienst oder – wo es sinnvoll ist – andere Unterstützungsleistungen wie jene der Schulsozialarbeit einzubinden. Allfällige Verständigungspflichten, insbesondere solche gemäß § 48 des Schulunterrichtsgesetzes <verständigung des zuständigen jugendwohlfahrtsträgers> bleiben unberührt.

Präventive Aufklärung und gemeinsame Gespräche

Klassenvorstände bzw. Klassenlehrpersonen sind dazu angehalten, Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigte zu Beginn jedes Schuljahres klare Verhaltens- und Kommunikationsregeln zu bieten. Diese können auch für die Klasse abgeschlossen werden und ebenso in konkreten Situationen mit bestimmten Schülerinnen und Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten. (Abs.1)

Erziehungsberechtigte müssen bereits mit einer Anzeige rechnen, wenn ihre schulpflichtigen Kinder an mehr als drei Schultagen ungerechtfertigt fehlen.

Durchrechnungszeitraum ist nicht das Schuljahr sondern die gesamte Dauer der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht. In diesem Zusammenhang wird ein Fehlen dann als ungerechtfertigt gewertet, wenn weder die Schülerinnen und Schüler noch die Eltern in irgendeiner Form tätig werden und Kontakt mit der Schule aufnehmen. Dies ist von der Schule „bei der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige zu bringen und von dieser mit einer Geldstrafe von 110 € bis zu 440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.“ (SchPflG § 24 Abs.4)

Verletzung der Schulpflicht kann Kindeswohl gefährden

OGH | 2 Ob 136/18s | 25.09.2018

Wenn Eltern ihr schulpflichtiges Kind nicht in die Schule schicken und das Kind dadurch erhebliche Wissenslücken aufweist, gefährden sie dessen Wohl, was die (teilweise) Übertragung der Obsorge an den Kinder- und Jugendhilfeträger erforderlich machen kann.

Warum Handyverbot bis einschließlich 8. Schulstufe

Handys, respektive Smartphones & Co., sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erfüllen eine Reihe von nützlichen Funktionen, die Abläufe erleichtern können.

Auch die Organisation des Familienlebens: wann wer wen abholt, wo man sich treffen wird, etc. kann sehr dadurch vereinfacht werden, dass die Kinder von ihren Eltern auch unkompliziert erreicht werden können.

Daher kann und soll der Besitz und die Mitnahme von diesen Geräten nicht untersagt werden, wohl aber deren Verwendung/Einsatz während des Unterrichtstages für Kinder in der Primar- und Sekundarstufe 1.

Fachleute sagen übereinstimmend, dass die Bildschirmzeit abhängig vom Alter begrenzt werden soll. Gerade Kinder brauchen hier unseren besonderen Schutz. Es ist somit ein richtiges Zeichen, die Handynutzung einzuschränken und während des Unterrichtstages, der ja auch die Pausen umfasst, zu unterbinden.

Die Verwendung von Handys in den Pausen führt zwar nicht zwangsläufig dazu, dass Kinder nicht miteinander kommunizieren, da oft zumindest spielebezogene Expertisen oder Ähnliches ausgetauscht werden, aber jedenfalls dazu, dass Kinder sich nicht bewegen. Wahrscheinlich fehlt ihnen auch die Zeit ihre Jause angemessen einzunehmen. Beides Aspekte, die für eine gesunde Lebensführung relevant sind und in der Schule nicht zu kurz kommen sollten.

Eine Handynutzung im Unterricht ist abzulehnen zumal es dafür keine sinnvolle Rechtfertigung gibt.

In der Volksschule würde die Handynutzung im Unterricht dazu führen, dass jene Kinder und deren Eltern unter Druck kommen, die noch kein entsprechendes Gerät besitzen bzw. es nicht in die Schule mitnehmen dürfen. Viel schwerer wiegt, dass wertvolle Unterrichtszeit für Tätigkeiten verbraucht wird, die Kinder bei Bedarf oder Wunsch leicht auch dann durchführen können, wenn keine Lehrperson zur Verfügung steht. Erst die Aufmerksamkeit und Zuwendung einer Lehrperson garantiert einen lernförderlicher Unterricht. Das zeigende Vormachen und die persönliche Unterweisung sind entscheidende Komponenten des Lehrens und Lernens.

In der Sekundarstufe 1 sind die Kinder an allen Schulen, die über ein standortspezifisches Digitalisierungskonzept verfügen1 , mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden (Schulunterrichts-Digitalisierungs-Gesetz). Die Funktionalität und Sicherheit dieser digitalen Endgeräte muss seitens der Schule mittels geeigneter technischer Maßnahmen gewährleistet werden (IKT-Schulverordnung). Zusätzlich private Handys im Unterricht verwenden zu wollen, fördert die Ungleichheit. Sollten keine Geräte im Rahmen des Digitalisierungsoffensive angefordert worden sein und somit den Schülerinnen und Schüler nicht zur Verfügung stehen, so heißt das, dass die Schule kein Konzept für eine geeignete Nutzung (eingereicht) hat. Dann ist auch die Privathandynutzung wenig opportun.

Dass Kinder zu Hause Handys teilweise auch exzessiv nutzen dürfen, entbindet die Schule nicht von ihrer Verantwortung für unsere Kinder.

1 siehe archiv 2024

Liebe Leserinnen und Leser, 1. Dezember 2024

unsere Dezemberausgabe enthält neben Informationen zu Themen, die in der letzten Zeit wiederholt angefragt wurden, auch zwei Einladungen, die jene, die nicht auch unseren Newsletter abonniert haben, sehr knapp vor dem Termin erreichen.

Das ist einerseits die Einladung zu einem sehr aktuellen Thema Digitale Zukunft – was brauchen die Kinder von morgen?“, zu dem am 12. Dezember 2024 um 18 Uhr im Kammersaal der bekannte Psychiater und Buchautor Prof. DDr Manfred Spitzer einen Vortrag halten wird. > hier

Sowie andererseits die Information zur Ausschreibung des Lesegütesiegels für Volksschulen, Deadline 23.Dez. 2024, die allerdings die Schulleitungen sicher schon vor Längerem erhalten haben > hier

Unter dem Motto „Lesen, deine Superkraft“ werden die Anstrengungen intensiviert, dass umfassende Lesekompetenz allen den Zugang zu Bildung erleichtert.

Die regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Bildungserwerb sondern auch Pflicht. Seite 4

Durch Präventionsarbeit und Unterstützung von Krisenteams sollen Suspendierungen vermieden werden. Dennoch suspendierte Schülerinnen und Schüler werden in der Steiermark von mobilen Teams, die Zustimmung der Eltern vorausgesetzt, begleitet. Seite 5

Vor den Weihnachtsferien ist auch die Zeit der Sprechtage, die Gelegenheit bieten, mit Lehrpersonen zu sprechen.

Doch Eltern können auch weitere Gesprächstermine verlangen, wenn sie Informationsbedarf haben. Seite 15

Bereitstellung bzw. Weiterleitung von Informationen ist eine wichtige Grundlage für gelingende Zusammenarbeit. Deshalb rufen wir wieder in Erinnerung, dass der Gesetzgeber die Weiterleitung gestattet und auch fordert. Seite 12

Aus aktuellem Anlass -das BMBWF hat einen Flyer „Handys in der Schule“ aufgelegt- bringen wir auch unsere Stellungnahme, warum wir eine Handynutzung im Unterricht bis einschließlich Sek. 1 ablehnen. Seite 2

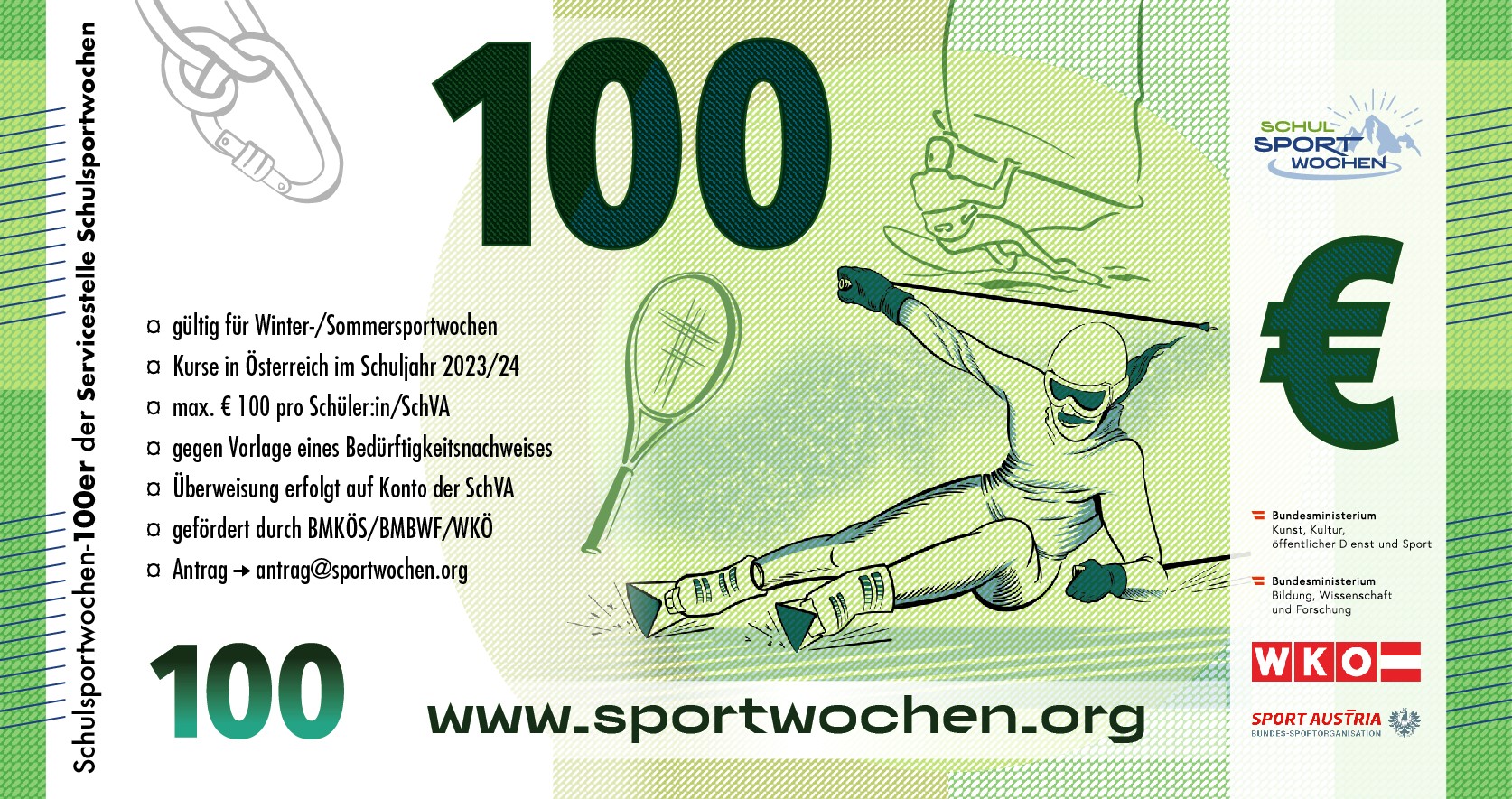

Schulveranstaltung dienen der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes und sollen auch die Klassengemeinschaft fördern. Dennoch muss das Nichterreichen der 70%-Teilnahmequote nicht jedenfalls das Aus für die Veranstaltung bedeuten. Seite 14

Berufspraktische Tage gehören zu den verbindlichen Realbegegnungen, weshalb die Beteiligten auch (Versicherungs) Schutz genießen. Seite 17

Schließlich informieren wir Sie kurz über Inhalt und Ergebnisse der internationalen Studie ICILS, an der Österreich erstmalig teilgenommen hat. Seite 18

Wir hoffen, dass diese und die weiteren Beiträge Sie unterstützen oder bestärken und freuen uns über Rückmeldungen und Zusammenarbeit

Für Fragen und Anliegen kontaktieren Sie uns bitte, gerne auch via Hotline.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute für 2025. Ilse Schmid weiter

Berufspraktische Tage

Berufspraktische Tage sind ein wichtiger Teil der Bildungs- und Berufsorientierung (BBO).

Im § 2 (1) des Schulorganisationsgesetzes ist der Auftrag zur Vorbereitung auf das Berufsleben grundgelegt.

„Die österreichische Schule ... hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen. ...“

Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung ist in allen Schularten wichtig, und wurde nun auch als übergreifendes Thema in den neuen Lehrplänen verankert. (siehe unseren Elternbrief vom Mai 2023)

Im Rundschreiben Nr. 17/2012 des Unterrichtsministeriums sind die Berufspraktischen Tage unter Punkt 4. Hinweise zu verbindlichen Realbegegnungen gelistet:

Die im Berufsorientierungs-Lehrplan verankerten Realbegegnungen umfassen berufspraktische Tage bzw. Wochen, Betriebserkundungen, Exkursionen zu Bildungs-einrichtungen im sekundären und tertiären Bereich sowie den Besuch von Informations- und Beratungszentren. Derartige Veranstaltungen bieten die Möglichkeit für persönliche Erfahrungen und Eindrücke, die ein wichtiger Faktor in der Entscheidungsfindung sind.

Das macht Berufspraktische Tage zu einer „geschützten“ Angelegenheit.

All jene Unfälle von Schülerinnen und Schülern, die sich im örtlichen, zeitlichen und kausalem Zusammenhang mit der Schulausbildung ereignen, unterliegen dem Unfallversicherungsschutz. Als zuständiger Versicherungsträger ist die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) der Leistungserbringer. (§ 175 Abs. 4 ASVG).

Da es Lehrpersonen bei Realbegegnungen nicht möglich ist, alle Schülerinnen und Schüler dauernd zu beaufsichtigen, kann die Aufsichtspflicht auch an Dritte delegiert werden, dh. jeder hierzu geeigneten Mitarbeiterin bzw. jedem geeigneten Mitarbeiter im Betrieb kann diese Aufgabe übertragen werden. (vgl. § 44a SchUG)

Die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, die die allgemeine Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, ist soweit zulässig, als sie ausschließlich zu Zwecken des Unterrichts erfolgt.

Sicherheitsbelehrungen

Die Schülerinnen und Schüler sind vor dem Gebrauch von Maschinen und Geräten, die eine Gefährdung verursachen können, auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam zu machen. Verletzt eine Schülerin oder ein Schüler die Sicherheitsvorschriften, ist sie bzw. er nachweisbar zu ermahnen und ihr bzw. ihm der Ausschluss von der weiteren Teilnahme an diesem Unterricht am betreffenden Tage anzudrohen.... (vgl. § 8 Schulordnung 2024)

Schulveranstaltungen - Mindestteilnahme 70%

Immer wieder kommt es vor, dass nicht in allen für die Teilnahme vorgesehenen Klassen/Gruppen eine Teilnahmequote von 70% erreicht wird.

Auch wenn aus Gründen der Gemeinschaftspflege eine möglichst hohe Teilnahmequote anzustreben ist und an den Schulen auch angestrebt wird, muss das Verfehlen dieser Quote nicht zur Absage der Veranstaltung für die anderen Kinder dieser Klasse führen.

SchVV § 9 (2):

"(2)Die Einbeziehung einer Klasse in eine mehrtägige Veranstaltung setzt die Teilnahme von zumindest 70% der Schüler der Klasse voraus. Sofern sich die Schulveranstaltung hauptsächlich auf Unterrichtsgegenstände bezieht, die in Schülergruppen unterrichtet werden, setzt die Einbeziehung einer Schülergruppe in eine mehrtägige Veranstaltung die Teilnahme von zumindest 70% der Schüler dieser Gruppe voraus."

In der Schulveranstaltungenverordnung findet sich in § 9 Entscheidung über die Durchführung in Absatz 2 letzter Satz folgende Ausnahmeregelung:

"Mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde kann die Prozentzahl unterschritten werden, sofern wegen der gerechtfertigten Nichtteilnahme von Schülern die Durchführung der Veranstaltung nicht gewährleistet ist und kein Mehraufwand verursacht wird."

Im Informationsblatt zum Schulrecht Teil 5 (Seite 20) wird dazu ausgeführt:

"Die Nichtteilnahme an einer Schulveranstaltung ist gerechtfertigt, wenn

diese mit einer Nächtigung verbunden ist (siehe SchUG § 13 Abs.3 Z 3)

oder der Schüler bzw. die Schülerin aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann (vgl. SchUG § 45)"

"Um nicht starr an der 70-Prozent-Klausel festzuhalten, sondern in Ausnahmefällen eine sinnvolle Lösung zu

ermöglichen, kann mit Bewilligung der Schulbehörde <erster Instanz>* dieser Anteil unterschritten werden. Die Mitteilung an die Schulbehörde <erster Instanz>* erfolgt durch den Schulleiter bzw. die Schulleiterin."

*Anm.: Dieses Informationsblatt datiert zwar aus dem Jahr 2017, aber im § 9 wurde nur die Wendung "Schulbehörde 1. Instanz" in die Wendung "zuständige Schulbehörde" geändert.

Erläuternd wird weiters ausgeführt:

"Beispielsweise kommt es vor, dass in einer Klasse ein erheblicher Teil der Schüler und Schülerinnen auf Grund des Religionsbekenntnisses nicht an einer mehrtägigen Schulveranstaltung teilnimmt; dennoch kann es zweckmäßig sein, die Schulveranstaltung mit den restlichen Schülern und Schülerinnen durchzuführen."

Was bedeutet hier "Mehraufwand"

"Allerdings darf dadurch kein Mehraufwand gegenüber der Durchführung der Veranstaltung mit mehr als 70 Prozent der Schüler und Schülerinnen entstehen, auch nicht hinsichtlich des Unterrichts, der den nicht teilnehmenden Schülern und Schülerinnen angeboten werden muss, denn grundsätzlich soll das Budget, das für Schulveranstaltungen zur Verfügung steht, allen Schülern und Schülerinnen zugute kommen."

Mögliche Alternative:

"Sollte die Durchführung einer Schulveranstaltung an der Teilnehmerzahl scheitern, so bleibt immer noch die Möglichkeit, sie als schulbezogene Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen."